・

スカイ姫のつぶやき19(日本・墨田区)

「東京スカイツリー周辺のまち歩き」

街角北西部ルート6【 鐘 ヶ 淵 駅 】

・

スカイ姫のつぶやき19(日本・墨田区)

「東京スカイツリー周辺のまち歩き」

街角北西部ルート6【 鐘 ヶ 淵 駅 】

![]()

![]()

![]()

|

|

|

|

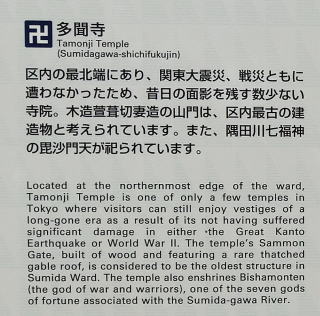

多 聞 寺 真言宗 智山派 隅田山 吉祥院 明治維新までは隅田川神社の別当寺でした。多門寺は区 内の最北端にあり関東大震災、戦災ともに遭わなかった 為、昔日の面影を残す数少ない寺院となっています。 住 所:東京都墨田区墨田5-31-13 電 話:03-3616-6002 |

|

| すみだの史跡文化財めぐりより 天徳年間(957-960)には墨田千軒宿、今の隅田川神社付近にあって大鏡山明王院隅田寺と称え、 本尊は不動明王でした。降って天正年間(1573-1591)には41代鑁海上人がある夜、夢に毘沙門天 (多聞天)尊像を感得して以来、毘沙門天を本尊とし隅田山吉祥院多聞寺と改称したといいます。 なお、明治維新までは隅田川神社の別当寺でした。多門寺は区内の最北端にあり関東大震災、戦災 ともに遭わなかったので、昔日の面影を残す数少ない寺院となっています。明治45年には永信講と して「地蔵尊密言流念仏」が発足しましたが、戦時中に中断したのち昭和26年に復活し毎月24日に 催されています。また、境内の狸塚の前には阿弥陀三尊の板碑(年紀不明)があり、他に弥陀一尊 花瓶)のものが保管されています。 |

はるこま七福神めぐり

2025年1月3日(金)少雨・雷決行

|

不殺生の修行 日本国憲法 第二章 戦争の放棄 戦争の放棄 戦力の不保持 交戦権の 否認第九条 日本国民は、正義と秩序 を基調とする国際平和を誠実に希求し、 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は 武力の行使は国際紛争を解決する手段 としては、永久)にこれを放棄する。2、前項)の目的を 達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持 しない。国の交戦権は、これを認めない。 |

巡回スーパーの車

・

多 聞 寺 山 門

多 聞 寺 山 門 所在地 墨田区墨田5-31-13 所有者 多聞寺 多聞寺山門、木造切妻造の四脚門で、現在では珍しい茅葺屋根を持ちます。 幅が太く深い文様を彫り出す点に特徴のある簡素な和様の造りですが、控柱の礎石( 礎盤 )など 一部に禅宗様の技法が確認できます。寺伝によれば、多聞寺の山門は、慶安二(1649)の建立後、 享保三年(1718) 二月に焼失しています。再建年は不明ですが、寺の過去帳に享和三年(1803) 二月の 火災に関する記録が見え、その中に「表門は焼けず」とあります。また、専門家による調査の結果、 現存する山門の建立年代は十八世紀を降らない、との判断が得られています。これらのことから、 この山門は享保三年以降に再建され、享和三年の火災で焼失を免れたものではないかと考えられて います (ただし後年幾度か改修が行われています)。多門寺山門は、このように、建立年代が江戸時代 中期に遡る可能性が考えられる貴重な文化財です。平成十六年十月一日に墨田区指定有形 文化財に指定されました。 平成二十九年九月 墨田区教育委員会

|

多 聞 寺の 山 門 山門中央(ちゅうおう)の「隅田山(すみださん)」と記(き)された山号額の裏(うら)に 「明和九年」(一七七二年) と彫(ほ)られており、現存(げんぞん)する墨田区内最古の建造物(けんぞうぶつ)として区登録有形文化財とされています。 屋根(やね)を支(ささ)える本柱(ほんばしら)の前後(ぜんご)に二本ずつの控柱(ひかえばしら)をもつところから 四足門(しそくもん)または四脚門と呼(よ)ばれる形式(けいしき)の門です。一部(いちぶ)には朱(しゅ)と思(おも)われる痕跡(こんせき)があり、建立当初は朱塗(しゅぬ)り瓦葺きであったことが察せられます。その後(のち)、享和(きょうわ)三年 (一八〇三年) の火災、安政(あんせい)二年 (一八五五年) の大地震(だいじしん)などの被害(ひがい)を受(う)け、後(のち)に萱葺(かやぶき)にされたものと思(おも)われます。その後もこの門は、拝仏毀釈、関東大震災、十五年戦争(せんそう)などの天災(てんさい)と人災(じんさい)の歴史(れきし)をくぐり抜(ぬ)け、 娑婆(しゃば)(人間自身が作り出した苦しみの世界) の人々(ひとびと)の営(いとな)みを見据(みす)えてきました。これからも、安楽(あんらく)を願(ねが)う人々(ひとびと)を見守(みまも)ってくれるでしょう。 隅田山 多門寺 |

・

榎本武揚の書による 隅田川七福神の碑

榎本武揚の書による 隅田川七福神の碑 この碑は元幕府の海軍奉行を勤め、戊辰の役には五稜郭で戦った榎本武揚の書を自然石に 刻したのです。生粋の江戸っ子の榎本武揚は、隅田川辺りの散策をことのほか好み、当寺 を訪れたおり、筆をとったといわれます。碑面には隅田川七福神之内 毘沙門天 正二位子爵 榎本武揚」と記されています。 七 福 神 の 創 始 昔から七福とは、人の本質でもっとも尊い宝とされていました。寿命・裕福・人望・清廉・ 愛嬌・威光・大量を神仏聖人を当てはめて室町時代後半に七福神として瑞祥の象徴となりました。 後の江戸時代後半より、一年の幸福祈願に七福神を巡拝する慣わしが町人文化に根付き、盛んに なったと言われています。 毘 沙 門 天 (威光) インドの神様で右手に矛、左手に多宝塔をかかげる、武装分怒の守護神四天王随一の 多聞天であるが、毘沙門天と呼ばれている |

・

広島・長崎原爆被害の花夾竹桃&楠木

|

・

東京大空襲で被災した

浅草国際劇場の鉄骨

戦災の証言者

東京大空襲で被災(ひさい)した 浅草国際劇場の鉄骨 1945 (昭和年3月10日未明、アメリカ軍B29爆撃機)330機による 無差別絨毯爆撃を受け、下町一帯は ”炎の夜 ” と化した。この東京大空襲により下町は壊滅状態に陥り、死者 10万人、重傷者11万人、 100万人が家を失った。 (犠牲者 の氏名、正確な人数は現在(げんざい)も不明) この元 浅草国際劇場の鉄骨 (1998年現在、大部分は江戸・東京博物館に展示中) は、東京大空襲を語り継ぐ、数少ない歴史的 “証人 ” である。風船爆弾の工場となっていた浅草国際劇場も直撃弾を受け、屋根を支えていた鉄骨は曲がり、ちぎれ、天井の大部分 が抜け落ち、たくさんの人々が焼死した。目の前の痛 ましくひきちぎられた鉄骨に向かって目を閉じてみると、炎の夜の恐怖 がよみがえる。戦争の実相を伝える “証人たち” に静かに心 を傾け、不殺生の誓)いを新たにしましょう。 隅田山 多聞寺 |

戦 災 の 証 言 者 パールハーバーから半世紀、終戦から46年目の1991年8月12日、この木は荒川区西日暮里1丁目 2番7号(旧、三河島4丁目3420番〜3421番)に新しくビルを建てるための堀削により発見され ました。東京地域では、1942年4月18日から、1945年8月15日に至るまでに71回の空襲がありま した。ここに展示されている木は、43回目の1945年4月13日の23時から14日の2時22分にかけて ので焼かれた木です。当日の投下爆弾は高性能弾81.9t、焼夷弾2037.7tで罹災地域は、西日暮里 を含め139ヶ所に及びました。戦火で焼け爛れたこの木は、生命の尊さを訴えるとともに、今、 平和憲法のもと、再び戦火にまみれる事のない国を作ることを、私たちに求めています。 1992年10月18日 戦災の木を保存する会 Monument of Word War Ⅱ The monument, the burnt tree was discovered in 1-2-7 Nishinippori, Arakawa-ku ( former address 4-3420, 3421 Mikawashima ) where the construction of a new building had started, on August 12, 1991, a half century from the battle of pearl Harbor, the 46th year from the end of World War Ⅱ. There were 71 raids from April 18, 1942 to August 15, 1945. Now the tree that is displayed in this place is the one that was burnt in the air raids from 11 p.m. April 13, 1945 to 2:22 am. April14, 1945. The bombs dropped were high quality bombs, 81.9t and incendiaries 2037.7t. The damaged area spread 139 places containing Nishinippori. This tree that was burnt in the war makes an appeal for precious life. Now we should try to build a peaceful country forever under the peaceful constitution. October 18, 1992 Sensai no ki wo hozonsuru kai (The society to preserve the tree burnt in World War Ⅱ) |

・

タ ヌ キ 塚

狸 塚 の い わ れ むかし、江戸幕府が開かれる少し前、今の多聞寺のあたりは隅田川の河原の中で草木が生い茂る とても寂しいところでした。大きな池があり、そこにはひとたび見るだけで気を失い、何か月も 寝込んでしまうという毒蛇がひそんでいました。また「牛松」と呼ばれるおとなが五人でかかえる ほどの松の大木がありました。この松の根元には大きな穴があり、妖怪狸がすみつき人々をたぶら かしていたのです。そこで、鑁海(ばんかい)和尚と村人たちは、人も寄りつくことができないような 恐ろしいこの場所に、お堂を建てて妖怪たちを追いはらうことにしました。まず、「牛松」を切り 倒し、穴をふさぎ、池をうめてしまいました。するとどうでしょう、大地がとどろき、空から土が 降ってきたり、「おい、ここはわしのものじゃ。さっさと出て行け、 さもないと、村人を食って しまうぞ。」と、おどかすのでした。和尚さんはびっくりして、一心にご本尊さまを拝みました。 やがて、ご本尊毘沙門天のお使いが現れて妖怪狸に話しました。「おまえの悪行は、いつかおまえ をほろぼすことになるぞ。」次の朝、二匹の狸がお堂の前で死んでいました。これを見つけた和尚 さんと村人たちは、狸がかわいそうになりました。そして、切り倒してしまった松や、埋めてしま った池への供養のためにもと塚を築いたのでした。この塚はいつしか『狸塚』と呼ばれるように なりました。 |

・

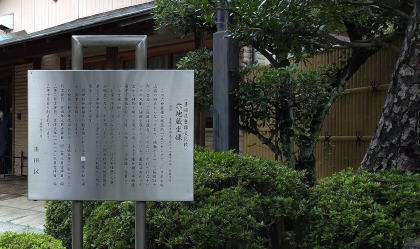

六 地 蔵 座 像

「坐姿六態地蔵」と呼ばれる都内でも珍しいお地蔵様です。仏教においては、

地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上の六道のどこにいても救いの手をさしのべて

くれるといわれています

<墨田区登録文化財> 六 地 蔵 座 像 墨田区墨田五丁目三十一番十三号 多聞寺内 この六地蔵像は総高約一五〇センチで、いずれも安山岩の四石からなっており、地面から一、 二段目の石は方形の台石、三段目は蓮台、その上に、それぞれ六十センチの丸彫り地蔵坐像が のっている。像容は向かって右から持ち物不明の坐像が二体、両手で幡を持つ半跏像、両手で宝蓋 を持つ坐像、持ち物不明の半跏像、合掌している坐像の順に並んでいます。欠損や修復の跡が見られ ますが、僧覚誉理慶(利慶)が願主となり、七年間にわたって隅田村内の地蔵講結衆の二世安楽を 願って造立されたことが刻銘から読み取ることができます。隅田村地蔵講中の数年にわたる作業行為 を知り得る、貴重な資料といえます六地蔵の製作年代は右から、正徳三年(一七一三)二月吉祥日、 同四年八月吉祥日、同三年八月吉祥日、 同二年八月吉祥日、享保元年(一七一六)九月吉祥日、同三年十月日と刻まれています 平成四年三月 墨田区 |

・

平 和 観 音 像

真言宗の開祖弘法大師ご入定1150年の1984年にご遠忌を記念して、

東京大空襲の犠牲者を追悼する為に建立されました。

人間が人間を殺す為に作り出した武器・軍備を、人間である私たちが廃絶し、

戦争のない世界を実現するための証のお姿だそうです。

・

本 堂

・

映 画 人 の 墓 碑

映画を愛し、平和と民主主義を支え、人間の尊厳を守った人々、ここに眠る」と刻まれ

ています

平和を愛し民主主義を支えた映画人の墓碑 「映画を愛し、平和と民主主義を支え、人間の尊厳を守った人々、ここに眠る」と刻まれ ています。薄田研二、今井正、山本薩夫らとともに榎本健一(エノケン)の名前もあります。 戦前否応もなく映画・演劇界にも戦争の影響が色濃く反映し、戦意高揚に積極的に協力 させられ戦争物一色になっていった中に、「榎本健一一座」(座長榎本健一)の上演演目は 「助六」、「勧進帳」などの歌舞伎狂言に加えて「鼠小僧」、「森の石松」など、戦時色とは 無縁で戦争とは一定の距離をおいたものだったそうです 題字は新藤兼人 故坂斎小一郎(共同映画株式会社創立者)氏の遺族ハツ夫人が墓地資金を提供し、日本映画の 民主的発展のためにつくされた映画の仲間の生涯を顕彰し、追悼する共同の墓碑建立に役立てて ほしいとの申し出があり、映画を愛する人々と団体によって、この墓碑が建立されました。 事務局:東京都渋谷区渋谷2-5-12青山アジアマンション505号 電 話: 03(6427)4425 会の年中行事 4月29日 全合葬者・合同追悼会 11月23日 墨東めぐり・墓参会 1月3日(自由参加)隅田川七福神めぐり |

|

たもんじ交流農園 農地のない墨田区で、寺島なすの復活で寺島なすを栽培したい という想いをもって農地を探していたところ、多聞寺ご住職の 御好意により、無償で駐車場跡地200坪を提供していただき始 められた都市型農園。寺島なすの栽培や子どもたちの農作業体 験、個人やグループが様々な野菜をつくっています。耕作地の 他、芝生広場、ビオトープ、ウッドデッキ、花壇、ピザ焼き窯、 雨水活用設備などもあります。たもんじ交流農園”を「蛍が生息 する、鑑賞できる」墨田区北部の名所にするという壮大な夢に 挑戦されるとの事(小規模ながらもすでに実現されたようです。) 住 所:墨田区墨田5-30 時 間 / ~6:00 |

|

武蔵・下総を結んだ古代東海道 東武スカイツリーライン線鐘ヶ淵駅の付近には、 武蔵国と下総国を結ぶ古代東海道と呼ばれる官道が ありました。 この街道は、現在の墨田区北部を東西 に貫き、京の都から常総方面に至る幹線道路として 多くの人々に利用されたと考えられます。 住 所 / 東京都墨田区墨田5-50 |

武蔵・下総を結んだ古代東海道 所在地 墨田区墨田二丁目~四丁目 東武線鐘ヶ淵駅の付近には、武蔵国と下総国を結ぶ古代の官道がありました。古代東海道と 呼ばれるこの街道は、現在の墨田区北部を東西に貫き、京の都から常総方面に至る幹線道路 として多くの人々に利用されたと考えられます。官道に定められた年代は、九~十世紀と想定 されます。『大日本地名辞書』に「隅田村より立石、奥戸を経、中小岩に至り、下総府達する 一径あり、今も直条糸の如く、古駅路のむかし偲ばる」と記されるように、明治十三年(1880) の地図からは、古代の官道の特徴を示す直線道を見出すことができます。また、この道筋には 大道や立石など古代の官道跡に見出される地名が墨田区墨田・葛飾区四ツ木(大道)、江戸川区 小岩(大道下)に確認できます。また葛飾区立石には、古代の標石に使用されたと考えられて いる立石様が残っています。これらは古代東海道の名残を示すものといえます。鐘ヶ淵駅から 西に進むと隅田川に至ります。江戸時代より前の時代、隅田川を渡るには船がおもな交通手段 でした承和二年(835)の太政官符で渡船の数を二艘か四艘にしたことは、隅田川を往来する 人々の増加を物語っています。その行程をたどるのが『伊勢物語』東下りの場面です。 在平業平が 「名にしほは、いざ事とはむ宮こ鳥 わがおもふ人はありやなしやと」 と詠ったとされる場所は、古代東海道をつなぐ渡であったのです。 |

真ん中の白いビルの前が古代東海道で荒川の土手に出ます |

右に行くと墨堤通りに出ます |

真ん中の道が古代東海道で下の道と交叉しています。 |

ビルの間が古代東海道で、墨堤通りに出ます |

|

醍 醐 山 円 徳 寺 曹洞宗駒込吉祥寺の末寺で、慶長18年(1613)に離北良重 和尚が創建したと伝られていて、赤門寺とも呼ばれてい ます。本尊は薬師如来で三猿を彫りただした台座に舟形 光背を持つ庚申阿弥陀立像は墨田区の指定文化財です。 境内には、寛文12年(1672)銘の庚申供養塔があります。 所在地 / 東京都墨田区墨田5丁目42-17 |

<墨田区登録文化財> 庚 申 塔 (寛文十二年十一月一日銘) 所 在 墨田区墨田五丁目四十二番十七号 圓通寺内 十干十二支で庚申は六十日に一度めぐってくる。この日の夕に斎戒沐浴して供養し、 一夜を寝ずに明かす行事を「庚申待(こうしんまち)」という。人の身中に潜む三尸(さんし) という虫がこの夜の眠っている間に抜け出し、人界での諸悪を点天帝に告げるため、人は 寿命を縮めるとされている。近隣の者たちが供物(馳走)を持ち寄り、庚申の掛物を礼拝し、 日ごろの話題に談笑したりして夜明けを待つ。また、この夜は村人にとっては数少ない楽しみ のひとつでもあった。この庚申塔は区内でもかなり大きなものであり、舟型 光背・蓮華座に 阿弥陀尊像を配し、台座にも三猿を彫出していて、優品に属する。銘を「寛文十二壬子歳十一 月一日 奉造立庚申待供養現当二世安楽所 敬白」とし、主尊の両側には旧隅田村の有力者名 が二十七名も彫られており、多数の村人たちが結集(けっしゅう)し、信心の証しとして造 立したことがわかる。 墨 田 区 |

|

鐘ヶ淵紡績発祥の地の碑 明治19年(1886)に綿問屋の三越、大丸、白木屋、荒尾、 奥田の 5軒が集り三越得右衛門を頭取として 東京綿商店 が設立されました。翌年、隅田川河畔鐘ヶ淵の宏大な 土地に、資本金を10倍に増加させて,紡績工場を建設し、 明治22年(1889)に操業を開始,名称も有限責任鐘淵紡績 会社と変更しました。 住 所 / 東京都墨田区墨田5丁目19番他 |

発 祥 碑 由 来 記 此の地は古くから沈鐘の伝説があり、江戸時代に入って将軍徳川吉宗公が之の引揚げを下命しましたが 成功せず鐘は毎夕月の出と共に燦然として光を放ったといわれます 周辺の風光明媚を賞でて徳川氏は ここを将軍家専用の野菜畑とし御前栽と稱しました。明治20年近代工業の先覚としてこの地に東京錦商社 が設立せられ、紡績機械二万九千錘を英国より輸入して東洋第一の紡績工場を建設明治二十二年社名を 鐘淵紡績株式会社と改稱しました。爾来近代日本の進展と共に工場は拡大し、その技術は全国津々浦々 に結実し製品はカネボウの名声と共に遠く欧米各国を席巻しました。この間にあって産業立国の一翼を 担った人々少なからず、また過ぐる関東大震災、東京大空襲当時その耺に殉じて斃れた者は五十余柱に 及びました。いまこゝに時代の進運と共に工場の移転を実施するに当って鐘紡稲荷神社並びに慰霊観音像 を奉安し八十余年に亘ってうけたこの地域社会の御かげを感謝すると共に老人の人と児童の憩いの場を 設けて記念庭園とし永く先人の偉業を偲ぶよすがとなることを切願するものであります。 昭和四十四年十月二十日 鐘ヶ淵紡績株式会社 社中 |

|

鐘ヶ淵紡績発祥の地案内板 明治期、日本の近代産業を支えた「鐘ヶ淵紡績(カネボウ)」 発祥の地を示す案内板です。この場所から始まった紡績事業は、 のちに全国へ広がり、日本の産業発展に大きく貢献しました。 墨堤通りに面していて近くにフクシ・エンタープライズ 墨田フィールド (墨田区総合運動場)があります。 住 所 / 東京都墨田区墨田5丁目19番他 |

鐘淵紡績(かねがふちぼうせき)発祥の地 所在 墨田区墨田五丁目十九番ほか 明治十九年(一八八六)に綿問屋の三越、大丸、白木屋、荒尾、奥田の五軒が集まり、三越得右衛門を頭取 として東京綿商店が設立されました。翌年、資本金十倍に増加させ、隅田川河畔鐘ヶ淵の広大な土地に紡績 工場を建設して、明治二二年(一八八九)に操業を開始、名称も有限責任鐘淵紡績会社と変更しました。 これが、現在のカネボウ株式会社です。鐘淵紡績は、設立当初こそ経営難に見舞われたものの、他社を吸収 合併する中に、日清戦争を機に大発展を遂げ、世界有数の紡績会社となりました。 平成十三年三月 墨田区教育委員会 |

|

国土交通省荒川下流河川事務所隅田水門管理棟(旧綾瀬川)周辺 隅田水門は、荒川と隅田川をつなぐ水路に設けられた大切な水門で、 荒川が増水した際に隅田川へ水が逆流するのを防ぎ、地域の暮らし を守っています。水門の前では東武スカイツリーラインの電車が 迫力ある姿で通過し、見上げれば頭上を2本の高速道路が交差する ダイナミックな景観が広がります。墨堤通りから管理棟へ向かう ゆるやかな坂道も心地よく、歩きながら川辺の風景を楽しめる スポットです。 住 所 / 東京都墨田区墨田5-23 |

|

石 宏 製 作 所 1970年に先代が創業、医療用のはさみを作成「すみだ モダン」2011に認証され、2012年スカイツリーオープ ニングセレモニーのテープカットで使用されました。 見学OKです! 住 所:東京都墨田区墨田5-48-10 電 話:03-3614-3292 時 間:8時~20時 営 業:月~土(祝祭日:不定休) |

世界デザイン会議 東京2023

2023年10月27日(金)~10月29日(日)

・

|

墨田区立 フレンドリープラザ墨田児童会館 フレンドリープラザ墨田児童会館は、東武スカイライン線 の東向島駅と鐘ヶ淵駅の間に位置し、墨田区の児童館の中 でも最大の規模と広さを持っています。 東向島の駅から歩いて10分位で行けます。 住 所 / 東京都墨田区墨田2丁目30-15 |

|

墨田二丁目児童遊園 色々な種類の走る東武電車を見学できます! 何気なく通り過ぎていた公園の奥に、こんなに 素晴らしい場所があるなんて驚きました! 住 所 / 東京都墨田区墨田5丁目19番他 |

|

隅 田 西 児 童 遊 園 公園の奥に区営の駐車場があります。 公営 1年2000円 公園の向こうは鐘ヶ淵通りです。 住 所 / 東京都墨田区墨田3-31 |

|

|

|

|

CAFE ぷろーすと 食材が30種類以上使われているのには驚きでした。 人々に歓びをというホテルのシェフをしてらしたオーナーの 心意気が感じられます。嬉しいお値段です! Prost(プロースト)とは、ドイツ語で乾杯という意味 住 所:東京都墨田区墨田5-44-10 定休日:月・火 電 話:070-8585-0429 時 間:水~土 11:30~19:30 日 11:30~17:00 |

ドイツの可愛い小物達       |

ライブ編    2024年12月21日      |

2025年12月20日(土)21日クリスマス限定特別メニュー【20日はお楽のしみ会があります】  2025年11月2日(日) シェフのお子さん作製のモンブラン   |

|

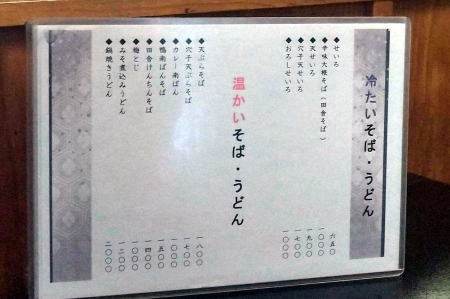

カフェ コロラド 鐘ヶ淵店 モーニングが嬉しいお値段です! 住 所:東京都墨田区墨田5-43-9 電 話:03-3610-3643 定休日:無 休 営業時間 平日 8:00~21:00 土曜 、日祝 8:00~21:00. |

|

墨 田 園 つ り が ね 最 中 創業は明治7年。鐘ヶ淵の地名の由来とされる 釣鐘の形をした最中が有名! 創業当初の味を守っておられるそうです! 冷凍最中も結構いけました! 住 所:東京都墨田区墨田4-9-17 定 休 日:火曜日 電 話:03-3611-3386 営業時間:9:00~20:00 |

|

浪 花 屋 創業70年のたい焼き屋 自家製餡一丁焼 おにぎり、いなり寿司、のり巻き 夏場はかき氷があります たい焼きは9時からです 住 所 : 東京都墨田区墨田5-45-101 定 休 日 :月曜日 電 話: 03-3612-5445 営業時間 :8:00~17:00 |

|

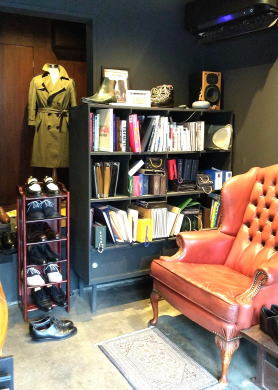

フィボナッチ紳士洋品店 オーセンティックな紳士用品を誂えることが できるお店です。 住 所:東京都墨田区墨田5-4-7 定 休 日:不定休 電 話:03-6874-3505 営業時間:12:00~20:00 |

| フィボナッチ紳士洋品店は、オーセンティックな紳士洋品を誂えることができるお店です。 革靴をはじめ、スーツ・シャツ・ネクタイなどを、お客様と対話しながらトータルでコーディネート 致します。残念なことに、大量生産の安価なモノを使い捨てにする時代です。当店では、修理しながら 永く愛用したくなるモノを提供することを通し、お客様の生活が豊かになるお手伝いをさせて いただきます。ファッション上級者の方、トラディショナルな装いに興味がある方、体に合った モノを身に付けたい方など、様々なお客様とお会いできることを楽しみにしております。昭和の 雰囲気が残る下町・鐘ヶ淵で皆様のご来店をお待ちしております。 店主 郷 間 裕 |

墨 田 区 内 循 環 バ ス 時 刻 表

(すみだ百景 すみまるくん、すみりんちゃん)

![]()

Copyright (C) 2011 K Asasaka All Rights Reserved