・

スカイ姫のつぶやき街角北西部ルート14

見番通り入口〈桜橋東詰〉

見番通り周辺

・

見 番 通 り

見番といわれる花柳界の組合があること

から名づけられました。この通りには、

向島墨堤組合(見番)のほか、長命寺や三

囲神社などの神社仏閣が隣接しています

。また、北端には、王貞治氏が少年時代

を過ごした隅田公園少年野球場があります

住 所 / 墨田区向島2丁目

見 番 通 り Kemban-dori St 見番といわれる花柳界の組合があるこ とから名づけられました。この通りに は、向島墨堤組合(見番)のほか、長命 寺や三囲神社などの神社仏閣が隣接 し、また、北端には、王貞治氏が少年 時代を過ごした隅田公園少年野球場 があります。 This street is named for the Kemban, as the geisha association located there is colloquially known. In addition to the Mukojima Bokutei Kumiai Association (Kemban), the street abuts Chomeiji Temple, Mimeguri-jinjya Shrine, and other shrines and temples. The Sumida Park Youth Baseball ground, where Sadaharu Oh played in his youth, is located at its northern terminus. |

・

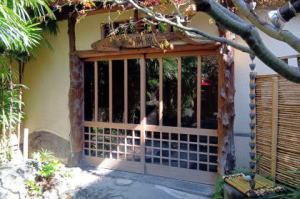

向島長命寺 の庭園

将軍家光が鷹狩りに来た時、急に腹痛

をおこしましたが、住職が加持した庭

の井戸の水で薬を用したところ、痛み

が治まったので、長名水の名をいただ

き寺号も長命寺とされました。

住 所 / 墨田区向島5丁目4番4号

電 話 / 03-3622-7771

長 命 寺 Chomeiji Temple (Sumidagawa-shchifukujin) 将軍家光が鷹狩りに来た時、急に腹 痛をおこしましたが、住職が加持し た庭の井戸の水で薬を服用したとこ ろ、痛みが治まったので、長名水の 名をいただき、寺号も長命寺とされ ました。また、隅田川七福神の弁才 天が祀られています。 This temple is said to have received its name ,which means “long life” , after the shogun Iemitsu recovered from a sudden onset of stomach pain while hunting wich his falcon upon drinking medicine with water from a well in its garden, where the chief priest had prayed. It is also dedicated to Benzaiten (the goddess of music, singing, and dancing), one of the seven gods of fortune associated with the Sumida River.   弁 財 天 |

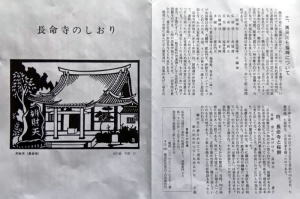

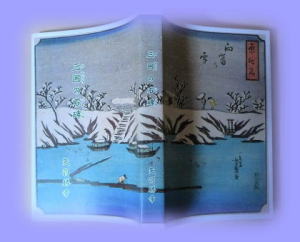

長命寺のしおり

はるこま七福神めぐり

2025年1月3日(金)少雨・雷決行

| 第一部 隅田川七福神めぐり(10:00~12:00予定、以下同様) 多聞寺(10:00)➡白鬚神社(10:30)➡向島百花園(10:45)➡百花珈琲(11:00)じまん草餅 (11:05)➡言問団子➡(11:20)➡長命寺桜餅(11:30)➡長命寺(11:45)➡弘福寺(12:00) |

| 第二部 三囲神社 (12;45)~まちまわり (13:00~14:30予定) 向島二丁目を中心として |

| 第三部 祝 福芸能 (14:30~15:15予定)会場・弘福寺境内 初春のお祝い芸 (万歳唄、紙芝居、玉すだれ、など)と福引 開運の「干支福飾り」の頒布を行います。 |

長 命 水

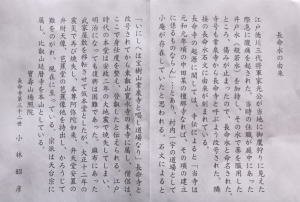

江戸徳川三代将軍家光公が当地に御鷹狩

りに見えた際急に腹痛を起こされた。当時

の住職が庭中にあった井戸水(般若水)を加

持し、その水で薬を服用したところ、傷

みが止まったので、長命水と命名され寺

号も常泉寺から長命寺と呼ぶよう改号さ

れたと長命水石文に由来が刻まれている。

長命水石文の碑

江戸後期の考証学者、屋代弘賢の筆にな

る長命水の碑

井戸の覆屋の左にある寺の由来を記

た碑。元保3(1832)年5月の建碑

【境内にある歌碑、俳句碑、狂哥碑、

筆塚、人物碑等の石碑】

柳北仙史之像碑 (成島柳北の碑)

柳北仙史之像碑 (成島柳北の碑)  初代 鶴澤清六之塚碑歌碑

初代 鶴澤清六之塚碑歌碑 (墨田区区指登録文化財)

庚申塔(地蔵菩薩)

庚申塔(地蔵菩薩)(墨田区登録文化財)

守川周重の辞世句碑

守川周重の辞世句碑 我興乃蘇鉄の碑

我興乃蘇鉄の碑 鼠取養犬六助塚・孕山堂江雨燈影・

鼠取養犬六助塚・孕山堂江雨燈影・江戸桜 荷塘道人圭公傳碑

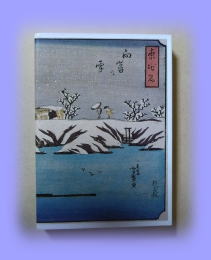

松尾芭蕉の句碑 (雪見の句碑)

松尾芭蕉の句碑 (雪見の句碑)  山村一蔵先生碑

山村一蔵先生碑  勝川春英翁略伝の碑

勝川春英翁略伝の碑 木の実ナナ植樹記念碑

木の実ナナ植樹記念碑 南無阿弥陀仏・筆つか・鏑木渓庵之碑

南無阿弥陀仏・筆つか・鏑木渓庵之碑 現在庵露心の辞世句碑

現在庵露心の辞世句碑 出羽三山の碑 (墨田区登録文化財)

出羽三山の碑 (墨田区登録文化財)・

| 柳北仙史之像碑 (成島柳北の碑) 明治十八年十月に建立されたもので、 上部に漢文で「柳北仙史肖賛」と題し た来歴と建立由来が記されている。 柳北という号は柳原の北に家があった ときにつけられた。柳北の家は代々学 問の家柄であったが幕府の騎兵奉公を 経て欧米漫遊に出ている。帰朝してか らは朝野新聞の社長となり、「柳橋新 誌」の名著も刊行している。 保険会社もおこした人で、四十八歳に して生涯を閉じた。   柳北仙史之像碑 (成島柳北の碑) 所在地 墨田区向島五丁目4番4号 長命寺 柳北仙史とは、明治期の代表的な新聞記 者で、実業家としても知られた成島柳北(1837-84)を指します。ここに立つ 石碑は、この人物の事績を称えたもの で、柳北が急逝した翌年の明治18年(1885)に共済五百名社(現明治安田生 命)の名義で建立されました。撰文は 、僧侶で仏教学者でもあった大内青巒 によるもので、当時内閣大書記官で 修史館の監事も務めた巌谷一六が筆を 揮いました。成島柳北は、代々徳川将 軍家の奥儒者を務めた成島家に生まれ 、将軍の侍講を務めるかたわら、徳川 家正史(徳川実紀)の編纂を指揮したほ か、慶応年間(1865-68)には幕府の外国奉行や会計副総裁を務めました。時代 が明治に移ると、明治7年(1874)に『 朝野新聞)』を創刊し、政府による言論 弾圧を厳しく批判するなど、言論界で 重要な役割を果たしました。また、 ヨーロッパ視察を通じて相互共済制度 の意義をいち早く理解し、明治13 年(1880)には、安田善次郎に協力して 共済五百名社設立しました。なお、柳 北は、慶応4年(1868)ごろ向島に隠棲 しました。墨田区立言問小学校(向島五 丁目)が、晩年を過ごした住居跡として 知られています。ここ向島において、 柳北は特に墨堤の桜並木の再生に尽力 した人物として有名です。 令和4年9月 墨田区教育委員会 |

・

| 初代 鶴澤清六之塚碑 (墨田区指登録文化財) 文楽義太夫節三味線方の名跡、二代目 清六建立とある。「義経千本桜」など で名声をはせ、「忠臣蔵」で大当たり をとった。   |

|

・

| 庚申塔(地蔵菩薩) (墨田区登録文化財) 万治2(1659)年銘の地蔵尊を主尊とする墨田区内最古の庚申塔です。 舟形光背を持ち右手に錫杖、左手に宝珠を持つ地蔵菩薩立像です。光背上部中央には、 地蔵菩薩を示す種字しゅじ「カ」が彫られ、立像の右に「奉供養庚申地蔵大菩薩二世安楽所」、 左に「干時万治弐己亥歳霜月吉祥日同行六人」と刻まれています。 内容から、地蔵菩薩を本尊として庚申供養が行われたと思われます。 区内で確認されている庚申塔の中では最も古いものと考えられています。 (すみだ文化財・地域資料より)   |

・

| 守川周重の辞世句碑 明治時代の浮世絵師 〔墨田区指定民俗文化財〕 万治二年(1659)建立。   |

・

我 興 乃 蘇 鉄 の 碑  |

・

| 鼠取養犬六助塚・孕山堂江雨燈影・ 江戸桜 〇六助塚 猫よりも鼠を捕るのがうまか った犬の六助の碑。 〇扇子を持ったシルエットが碑になって います。 〇江戸桜の碑 明治29年に9代目市川 団十郎が演じた「助六由縁江戸桜」を 記念した碑。   |

・

| 歌 碑 九 十 九 翁 長 者 園 『千代迄も 爰に隅田の長命寺 九十九までで落葉かくとは 』 太田蜀山人 狂歌 『どのやふ那 なん題目を かけ累 とも よむは妙法連歌狂哥師』 十返舎一九辞世の狂歌 『此世をは ど里やお暇に 五狂歌師の狂歌碑 せん古うの 煙りと供に 者(は)ひ左様南ら 』 七十五翁雪廼屋富士丸辞世 『寝て於起(おき)て 呑喰ひの業 世苦能娑婆(よくのしゃば) けふは極楽 南無阿弥陀仏 』 八十三翁天露道人 『朝霞引出す牛の御前はへ もふ草も芽を佐ますた堤 』   |

・

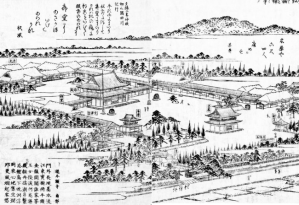

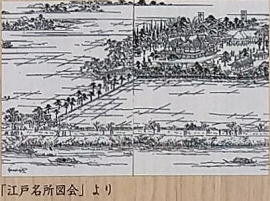

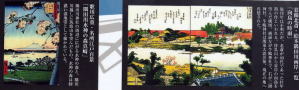

| 松尾芭蕉の句碑 (雪見の句碑) (墨田区登録文化財) 「いざさらば雪見にこころぶ 所まて」 この句は愛知県熱田神宮の雪の日に詠 まれたとされ、芭蕉がこの地を訪れて 詠んだのではない。この地は雪見の名 所であるところから、弟子の衹徳が建 立した。境内に芭蕉庵が有って、芭蕉 像が安置されていたが、火災で焼失 し、かろうじて尊像のみを持出し、 今は本堂内に現存してある。(長命寺の 栞より)「根府川石(輝石安山岩)の 正面に、芭蕉が詠んだ句が蒲鉾彫りで 刻まれています。 碑裏面には、三世自在庵祇徳により、 芭蕉を始め先人の霊を祀るために安政 5年(1858)の初夏に建立されたこと 、芭蕉の略伝と共に刻まれています。 (すみだ文化財資料より)    『江戸名所図会えどめいしょずえ』によれば、長命寺境内にはかつて竹藪があり、そ こは俳人雲津水国くもつすいこく(一六八二~一七三四)が建てた芭蕉庵ばしようあんの旧跡として 有名でした。また、そこには松尾芭蕉まつおばしょうの雪見の句を刻んだ柱状の記念 も建てられていました。その旧跡との関係は不明ですが、ここにある石碑 にも、次のように芭蕉の雪見の句が刻まれています。 いさゝらハ雪見にころふ所まで 背面にある銘文によれば、この石碑は三代仲祇徳なかぎとくが安政五年(一八五八)に 建立したものと考えられます。俳聖松尾芭蕉はいせいまつおばしょうや宝井其角たからいきかくから影響を受けた 俳人稲津祇空いなづぎくう(一六六三~一七三三)とその弟子初代仲祇徳なかぎとく一七〇二~五五) の霊を祀まつるために建立されたようです。この句碑は、書体が優美で、 かつこの地域にゆかりの文化を伝える文化財であるとして、昭和五十九年 (一九八四)三月十五日に墨田区登録有形文化財に登録されました。 令和四年九月 墨田区教育委員会  江戸時代の長命寺(国立国会図書館 『江戸名所図会』より) 文化年間(1804~18)の長命寺の境内に は、俳人雲津水国ゆかりの芭蕉庵の 旧跡があり、その辺りに芭蕉の雪見の 句を刻んだ柱状の記念碑が建てられて いました。(矢印箇所) |

・

| 山村一蔵先生碑 明治13年12月の建碑。   |

・

| 勝川春英翁略伝の碑 ( 墨田区登録文化財)   |

・

| 荷塘道人圭公傳碑 遠山荷塘の碑です   |

・

| 南無阿弥陀仏・筆つか・鏑木渓庵之碑 鏑木渓庵(1819-1870)は、江戸時代後期の清楽演奏家   |

・

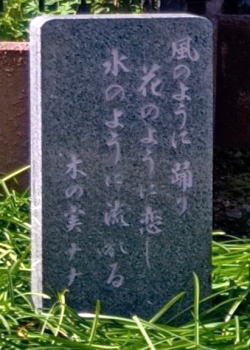

木の実ナナ植樹記念碑 風のように踊り 花のように恋し 水のように流れる 木の実ナナ 裏面には、隅田川のほとり 向島に生ま れ長命寺さんでバレエを習っ子た供時代 大好きな私のふるさとに感謝をこめて 平成15年2月吉日 植樹 |

・

現在庵露心の辞世句碑   |

・

| 出羽三山の碑 (墨田区登録文化財) 出羽三山は、山形県のほぼ中央に連なる 月山、湯殿山、羽黒山の総称で、 古来より山岳信仰や修験道の霊場とし て発展してきました。   〈墨田区登録文化財〉 出 羽 三 山 の 碑 所在地 墨田区向島五丁目四番四号 長命寺 出羽三山は、山形県のほぼ中央に連 なる月山、湯殿山、羽黒山の総称で、 古来より山岳信仰や修験道の霊場とし て発展してきました。本碑は文政十一 年 (一八二八) 四月に建立されました が、この時期を含む江戸時代後期に は、主に東北、関東地方で講を組織す る人々が増え、江戸においても三山登 拝を行う人々が少なからずいたといわ れています。本碑は盛土を高くした上 に建てられています。当初の建立地は 不明ですが、長命寺によれば、大正十 二年 (一九二三) 頃にはすでに現在地 にあったようです。碑の正面中央に は、胎蔵界大日如来を表す種子アーン クと「湯殿山」の文字が彫られていま す。そして、向かって右側に阿弥陀如 来を表す種子キリークと「月山」の 文字を、左側には観世音菩薩を表す種 子サと「羽黒山」の文字をそれぞれ配 しています。また、左下には揮毫者と 思われる「空居」の号が刻まれていま す。出羽三山を崇拝し祀る習慣の定着 が、こうした、石碑の建立につながっ たと分かります。一方、裏面には、日 付とともに建立に関係した人々七十九 名の名前が、居住地ごとに刻まれてい ます。中には判読困難な文字もあり ますが、浅草、大畑村、請地村、寺嶋 村、寺嶋村新田、須崎村、小梅村、中 之郷村の人々の名前を確認することが できます。江戸時代後期に隅田川をは さむ向島・本所北部と浅草方面に出羽 三山信仰が普及し、そこに暮らした人 々が信仰を共有していたことがうかが えます。現在区内では、出羽三山信仰 に関係する資料の発見例が少ないため、 本碑は貴重な資料といえます。 平成二十五年三月 墨田区教育委員会 |

| 長命寺所蔵の文化財 遠湖先生墓碑 /奥田昌屏記念の碑 勝川春英翁略伝の碑 / 帰有伊東氏筆塚 九十三翁田夫の句碑 / 月双庵笑魚の句碑 好酒院杓盃猩々居士辞世句碑 好色院道楽宝梅居士の辞世句碑 三代目橋市の碑 樹月の句碑 退鋒郎毛君疼髪塚銘并序の碑 橘守部・橘冬照墓(墨田区登録史跡) 橘東世の歌碑 丹頂斎一声の句碑 長命水石文の碑 / 疼雲山居士故帋碑 鼠取養犬六助塚 / 藤田呉江先生之碑 密教正道応上綱遺詞の碑 山村一蔵先生碑 |

・

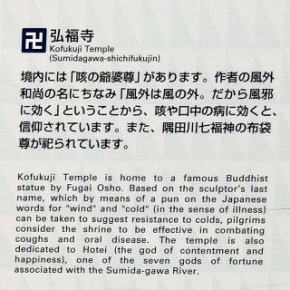

弘 福 寺 (黄檗宗 牛頭山)

住 所 / 墨田区向島5丁目3番2号

電 話 / 03-3622-4889

弘 福 寺 Kofukuji Temple (Sumidagawa-shichifukujin) 境内には「咳の爺婆尊」があります。 作者の風外和尚の名にちなみ「風外は 風の外。だから風邪に効く」というこ とから、咳や口中の病に効くと、 信仰されています。また、隅田川七福 神の布袋尊が祀られています。 Kofukuji Temple is home to a famous Buddhist statue by Fugai Osho. Based on the sculptor's last name, which by means of a pun on the Japanese words for“wind” and“cold” (in the sense of illness) can be taken to suggest resistance to colds, pilgrims consider the shrine to be effective in combating coughs and oral disease. The temple is also dedicated to Hotel (the god of contentment and happiness), one of the seven gods of fortune associated with the Sumida River    |

令和6年12月22日(日)

はるこま七福神めぐり

2025年1月3日(金)少雨・雷決行

| 第一部 隅田川七福神めぐり(10:00~12:00予定、以下同様) 多聞寺(10:00)➡白鬚神社(10:30)➡向島百花園(10:45)➡百花珈琲(11:00)じまん草餅 (11:05)➡言問団子➡(11:20)➡長命寺桜餅(11:30)➡長命寺(11:45)➡弘福寺(12:00) |

| 第二部 三囲神社 (12;45)~まちまわり (13:00~14:30予定) 向島二丁目を中心として |

| 第三部 祝 福芸能 (14:30~15:15予定)会場・弘福寺境内 初春のお祝い芸 (万歳唄、紙芝居、玉すだれ、など)と福引 開運の「干支福飾り」の頒布を行います。 |

墨田区で最古の梵鐘と確認されており、

貞享5年(1688)6月に鋳造されました。

翁 媼 尊 この石像は、風外禅師(名は慧薫、寛 永年間の人)が相州真鶴の山中の洞穴 に於て求道して居た折、禅師が父母 に孝養を尽くせぬをいたみ、同地の 岩石を以て自らが刻んだ父母の像で す。禅師は之を洞内に安置し恰も父 母在すが如く日夜孝養を怠らなかっ たといわれております。小田原城主 當山開基稲葉正則公が、その石像の 温容と禅師の至情に感じ、その放置 されるを憐れみ城内に移し供養して いましたが、たまたま同公移封の為 小田原を去るに當り、當寺に預けて 祀らしめたものです。尚、古くより この石像は咳の爺婆尊と称せられ、 に病のある者は爺に、咳を病むもの は婆に祈願し、全快を得た折には煎 り豆と番茶を添えてその礼に供養す るという風習が伝わって居ります。 |

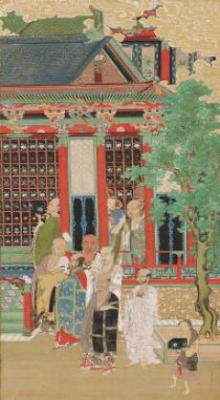

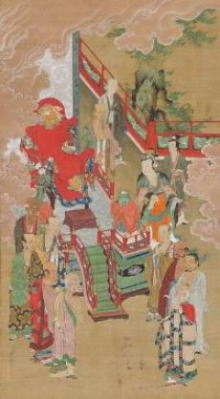

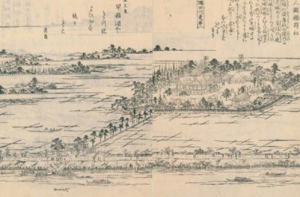

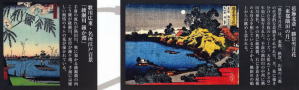

弘福寺 江戸名所図会第四

斎藤幸雄 [等著][他] (国会図書館蔵)

経 蔵

争 龍

応 身 観 音

上 堂

伏 虎

貝 中 宝 珠

・

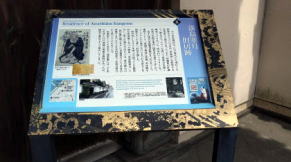

淡 島 寒 月 旧 居 跡

安政6年10月23日(1859年11月17日)

に日本橋馬喰町に軽焼きの名店淡島屋

に生まれました。長女は教育者・政治

家の木内キヤウ、伯父は幕末の大富豪

の伊藤八兵衛。元禄の作家井原西鶴を

再評価し、幸田露伴や尾崎紅葉など文

壇に紹介したエピソードで有名である

。収集家としても有名であり住居の梵

雲庵には3000あまりの玩具と江戸文化

の貴重な資料があったが、1923年9月1

日、関東大震災により、梵雲庵全焼、

収集物を全て失う。

住 所 / 墨田区向島5-3-2

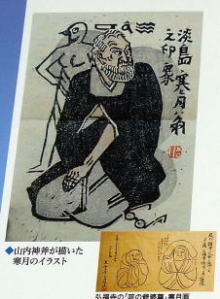

A multi-talented author and artist Residence of Awashima Kangetsu 淡 島 寒 月 旧 居 跡 父の淡島椿岳は江戸時代に大流行した 軽焼きせんべいの名店「淡島屋」を経 営する実業家で大地主であった。また 、知識欲が旺盛で、画を学び、ピアノ を買って演奏会を開く趣味人でもあっ た。明治17(1884)年、向島の弘福寺境 内隠居所を建てて住んだ。息子の寒月 は西鶴再評価のきっかけをつくり、趣 味人として、新聞や雑誌に寄稿。実 体験をベースにした小説や江戸にまつ わる話などを洒脱なタッチで著し、好 評を博した。 明治26(1893)年頃、父の使っていた隠 居所を梵雲庵と名づけ隠居。「梵雲庵 寒月」と号し、悠々自適な生活に入る 。夏目漱石の「吾輩は猫である」に水 島寒月という学者が登場するが、モデ ルは寺田虎彦で、名前は寒月から採っ たといわれている。収集家としても有 名で、梵雲庵には三千余の玩具と江戸 関連の貴重な資料があったが、関東 大震災ですべて焼失してしまった。  Awashima kangetsu (1859-1926) i known for both his literature and paintings. His father, Chingaku, was also a painter. He helped popularize the works of Ihara Saikaku in the course of mentoring novelists Koda Rohan and Ozaki Koyo. He is also said to have inspired Natsume Soseki's use of the name “Mizushima Kangetsu” in the novel Iam a Cat 安政6(1859)年10月23日(11月17日とも )~大正15(1926)年2月23日。明治の趣 味人。作家、画家でもある。父親も 趣味人である画家の淡島椿岳。 井原西鶴再評価し、そのよさを幸田 露伴や尾崎紅葉に説き、世に出すき っかけを作った。  山内神斧が描いた寒月のイラスト  |

・

隅田川桜橋への坂道

この周辺は墨田区ではNO.1の景色と

言っても過言ではありません。

桜橋通りの突き当たりです。

山田洋次監督「こんにちは母さん」

のロケ地

住 所 / 墨田区向島5丁目3番

映画の撮影風景(2025年3月)

・

割烹美家古向島本店

1926-1945年建築の歴史的建造物で、関東

大震災後に建てられたようです。東京大

空襲からも逃れ、近代向島の雰囲気をえ

る料亭建築である。文化庁登録有形文化

財に指定されています。

住 所 / 墨田区向島5-3-5

電 話 / 03-3622-3850

定休日 - 日・祝

営業時間 / 月~土曜日

午前11時30分-午後2時、午後6時-午後10時

・

江戸の誂え足袋仕立て處

向 島 めうがや

慶応3年(1867)の創業。初代・長七が

万治2年(1659)創業の「めうがや足袋

総本店」(旧日本橋区浪花町二番地)

より暖簾わけを許されたのが始まりだ

そうです。

2023年9月1日封切りの「今日は、母さん」の取材に山田洋次監督と吉永小百合さん

が、めうがやさんを訪問されました。

住 所 / 墨田区東向島2-13-7

電 話 / 03-3611-3929

営業時間 / 月~土 6:00~20:00

日・祝日 6:00~18:00

向島めうがやの沿革 「向島めうがや」は慶応3年(1867)の 創業。初代・長七が万治2年(1659)創 業の「めうがや足袋総本店」(旧日本 橋区浪花町二番地)より暖簾わけを許 されたのが始まりで、元は浅草田町( 現台東区浅草五丁目)に店を構えたが 、2代目・七蔵を経て3代目・由太郎の とき現在地に移転した。関東大震災後 の帝都復興事業に伴う区画整理を契機 としての移転であった。4代目の定男 を経て、現5代目の芳和がその伝統を 受け継いで今に至っています。 |

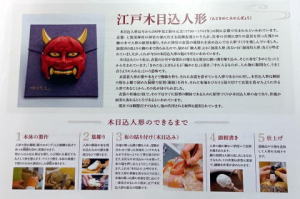

江戸木目込人形 塚田工房

江戸木目込人形博物館が工房内にあり、

木目込人形が流行する基礎を作ったと言

われる四代目・名川春山氏の作品をはじ

め、明治時代から現在に至るまでの雛人

形や人形の原型、製作道具や材料、製作

工程の解説パネル(英語訳付き)など約

50点が展示されています。

住 所 / 墨田区向島2-11-7

電 話 / 03-3622-4579

営業時間 / 10時~17時

定休日 / 日曜・祝日

・

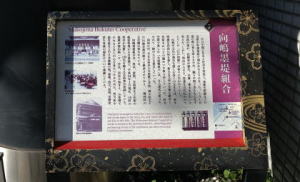

向 島 墨 堤 組 合

向嶋墨堤組合の成り立ちは高級な料理

と待合い処を兼ねた「料亭」(言問料

理組合と向島料亭組合が合併)と芸妓

を料亭へ派遣したり後継者育成や芸事

を磨く指導など行う

「置屋」が合併、花街全般の総合的な

情報管理を行っています。伝統文化邦

楽全般、三味線、笛、太鼓、鼓、唄、

踊、作法、等の指導、育成に力を注い

でおります。

住 所 / 墨田区向島2-9-9

電 話 / 03-3623-6368

牛 嶋 神 社 祭 礼

令和5年9月17日

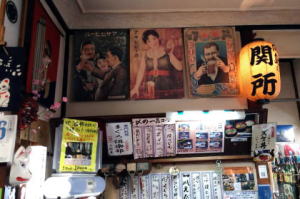

向 嶋 墨 堤 組 合 江戸中期になると社会も安定し、連 歌や俳諧などの会席が料理茶屋で開 かれるようになった。こうした宴の 席に華を添えるため、踊りや唄で客 をもなす芸妓が現れ、花柳界が誕生 。以降、幕末まで大いに栄えた。し かし、明治に入ると、急速な近代化 の中でこうした「江戸情緒」は徐々 に失われていく。伝統や文化の損失 を惜しむ多くの文化人は、風光明媚 な向島に居を移し、新たな文学や芸 術を創造し、花街もかつての賑わい を取り戻していった。 粋な空間で楽 しむ『お座敷遊び』は、文人墨客に 愛され、やがて一般の人にも波及し ていった。向島には、今なお料亭の お座敷と芸妓、舞や唄などの伝統芸 能が脈々と継承されており、一種独 特の文化圏が保たれている。 向嶋墨 堤組合は、置屋、芸妓衆など花街の 統括管理が主な業務で、平成24年3 月現在、16軒の料亭が加盟し、100 名を越える芸妓衆が登録している。 規模は都内随一で、作法、所作に 始まり、お座敷でのおもてなしの心 を身につけるために、西川流や猿若 流などの日本舞踊の他、鳴物、清元 、長唄、常磐津、笛を専属の師匠に ついて修練している。 Mukojima managed to resist the wave of mondernizationthat swept japan in the Meiji era, and retains the spirit of old Edo to this day.The Mukojima Bokutei Cooperative works to reserve the historical district, schooling geigi-performing artists in the traditional arts and overseeing traditional restaurants    |

〔江戸高名会亭尽〕 向島

著 者:広 重

大七(向島) 鯉などの川魚料理で有

名な店。浴場があり、貸し浴衣のサー

ビスがあった。

〔江戸高名会亭尽〕 向島之図

平岩(向島) 鯉料理で知られる店。

・

〇向島料亭街( 花街 )

〇桃 福 〇道 成 寺 〇月 笛

〇ふ 多 葉 〇入 舟 〇千 代 田

〇波 む ら 〇櫻 茶 や 〇き よ し

〇す み 多 〇千 穂

・

向島料亭街( 花街 ) Mukoujima Restaurant District (Geisya Entertainment District) 江戸文化が花開いた時代の風情が薫り 、和の空間に粋と寂の趣を控えめにし つらえた佇まいの「 向島料亭街 」。 季節を食彩ともに愛でる料理、舞や 邦楽など日本の伝統芸能で 「もてなしの心」を伝えます。 In the Mukojima Hanamachi, the atmosphere of the blooming Edo culture still remains and quietly presents Japan’s aesthetic values of Iki (stylishness) and Sabi (antique look), You will receive Japanese hospitality through their dishes that make you enjoy The beauty of the seasons and traditional entertainment of dancing and music. |

・

向島料亭 千 代 田 (ちよだ)

浅草の料亭での厳しい修行を経て、

昭和47年11月7日にオープンした料亭。

千代田の女将は芸者衆一人一人の着物

の小さなシミ1つまで気をつける気配り

で客を最大限にもてなし、家庭的な

ところを持ち味としています。

住 所 / 墨田区向島5-20-13

電 話 / 03-3622-1755

定 休 日 / 土・日・祭日

営業時間 / 午後6時~午後11時30分

・

向島料亭 ふ多葉 (ふたば)

ふ多葉の格式と伝統は女将が一代で築き、娘の若女将に継承されています。隠れ家

のような佇まいが素敵です。

住 所 / 墨田区向島5-24-3

電 話 / 03-3624-7010

定 休 日 / 土日祝日

営業時間 / 17時~23時

・

向島料 亭 き よ し

創業以来七十有余年、東京下町の粋と

情緒を感じて頂く心配りと、東京六花街

のうちの一つ向嶋墨堤組合の芸者衆の芸

を目前にしてのお食事に取り組まれてい

ます。

住 所 / 墨田区向島5-35-3

電 話 / 03-3622-0224

定 休 日 / 日曜・祝祭日(土曜のみ予約可)

向島料亭 入 舟 (いりふね)

初代女将の生まれた里が神奈川県小田原

の漁港近くの網元であったため、幼少の

頃より日々、見慣れた朝な夕なの漁港へ

の漁船の出舟、入り舟から「多くのお客様

お店に出入りされる」ことを願って「料亭

入舟」と命名し、昭和20年に創業されま

した。

住 所 / 墨田区向島5-28-5

電 話 / 03-3622-6233

定 休 日 / 日・祭日

料 亭 櫻 茶 や (さくらちゃや)

住 所 / 墨田区向島5-24-10

電 話 / 03-3622-2800

定 休 日 / 日・祝日

料 亭 波 む ら (なみむら)

住 所 / 墨田区向島2-15-8

電 話 / 03-3626-1641

定 休 日 / 日・祝日

料 亭 月 笛 (つきぶえ)

住 所 / 墨田区向島5-29-9

電 話 / 03-3621-4404

定 休 日 / 日・祭日

料 亭 道 成 寺(どうじょうじ)

住 所 / 墨田区向島5-32-1

電 話 / 03-3621-1243

定 休 日 / 日・祝日

料 亭 千 穂 (せんすい)

住 所 / 墨田区向島2-9-3

電 話 / 03-5819-0334

定 休 日 / 日・祝祭日

料 亭 す み 多 (すみだ)

住 所 / 墨田区向島2-15-13

電 話 / 03-3622-5234

定 休 日 / 日曜・祝 日

・

菓 匠 青 柳 正 家

和 菓 子 の 老 舗

昭和23年に向島で「青柳」として創業。

博覧会に於いて青柳のお菓子に満足され

た元公爵従二位勲二等三条元公爵が

「正家」の2文字を命名され、看板に筆

で書いて下さり、昭和28年から「青柳

正家」になりました。菊花御紋章は、

宮内庁御用達であった為だそうです。

住 所:墨田区向島2-15-9

電 話:03-3622-0028

定 休 日:土・日曜・祝日

営業時間:9:00~19:00

座プトンに腰掛て頂く和菓子

には癒されます。

どこから切っても栗だらけ お店からの一言 昭和24年の第1回全国銘菓奉献結成 式典において、当店の味に大変満足 されたのを機縁に、一條実孝公 によって命名されたものです。その 格式高い「正家」の名を賜った昔か ら現在まで変わらず、最上級の材料 を吟味し、心を込めた手作りにて「 すべてのお客様に満足いただける商 品」をと努めております。 和菓子の心「春夏秋冬」の季節感を お届けできるよう、ひとつひとつ大 事にお作りしております。 |

・

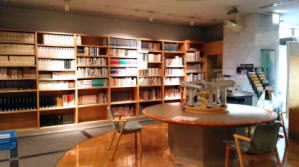

すみだ郷土文化資料館

住 所 / 墨田区向島2-3-5

電 話 / 03-5619-7034

開館時間 / 9:00~17:00

定休日 / 毎週月曜日及び毎月第4火曜日

(祝日に当たるときは翌日)

12月29日から1月2日まで

日時 令和7年1月3日(金曜日)

午後1時30分から2時まで

出演 本間 豊堂(とよたか)(尺八)・

松浪 千紫(せんし)(箏(こと))

定員 先着25名

※ 事前申込みは不要です。定員を超えた場合は立ち見となります。

春駒(祝福芸能)

日時 令和7年1月4日(土曜日)

午後1時30分から2時30分まで

出演 浅草雑芸団

定員 先着25名

※ 事前申込みは不要です。定員を超えた場合は立ち見となります。

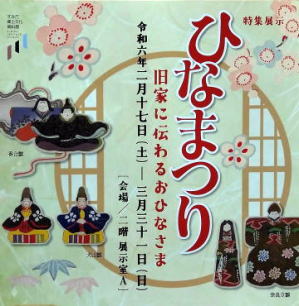

すみだ郷土文化資料館 Sumida Heritage Museum 隅田川を中心とした墨田区の歴史・伝 統文化を紹介し、その遺産を継承して いくことを目的とした「ふるさと博物 館」。保存資料はもとより、模型や マルチメディアなどを駆使しさまざま な趣向をこらして紹介されています。 This hometown museum was established tointroduce Visitors to the history and traditional culture of Sumida Ward with a focus on the Sumida River, thereby helping ensure that the area’s rich legacy will be passed on to future generations. Visitors can enjoy range of preserved historic materials as well as elaborate exhibits including models and multimedia displays. |

・

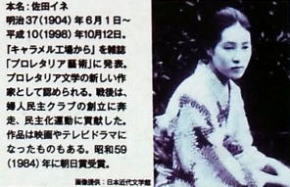

佐 多 稲 子 旧 居 跡

明治37年6月1日、長崎県長崎市に生まれ

ました。大正4年、向島小梅町(現・墨

田区向島)に住む叔父佐田秀実を頼り、

一家で上京しました。

住所/向島2-3-5の突き当たりのようです

A leading figure in women's proletarian literature Residence of Sata Ineko 佐 多 稲 子 旧 居 跡 小学生の頃から利発な文学少女であ ったが、11歳の時に、結核で亡くな った母の治療費や父の放蕩などで家 計はひっ迫。叔父を頼って、父、祖 母と共に長崎から上京、向島小梅町 52番地(現在、隅田公園内)の家に身 を寄せることになる。牛嶋尋常小学 校5年に転入したものの、家計を助 けるために、キャラメル工場で働 かなければならず、結局、小学校 は5年で中退してしまった。その後 、料亭、工場、書店などで働きなが ら、小説や短歌を投稿。これらの経 験が、後に『キャラメル工場から』 という作品にまとめられ、出世作と なった。戦後、すぐに書かれた自叙 伝ともいえる『私の東京地図』には 、長く暮らした向島周辺のことが書 かれている。「私の地図の、江戸案 内の版画的風景には、三囲神社も書 かれている。いつもひっそりとした 神社だ。淀んだどぶ池のそばに、閉 めたままの障子の白さを見せていた のは其角の家だ、と子ども心にも知 っていた」 Sata Ineko (1904-1998) launched here career with the novella From the Caramel Factory, and soon became part of the new wave of proletarian literature. After WW11 she strove to establish the Women's Democratic Club, contributing significantly to the democratization movement in Japan.  牛嶋尋常小学校 (大正5年頃)  通勤で渡った、大正時代の吾妻橋  曳舟川(昭和28年頃)大正 11年にこの川沿いの向島 へ引越した  本名:佐田イネ 明治37(1904)年6月1日~平成10年 (1998)年10月12日。 『キャラメル工場から』を雑誌 「プロレタリア芸術」に発表。プロ レタリア文学の新しい作家として認 められる。戦後は、婦人民主クラブ の創立に奔走、民主化運動に貢献し た。作品は映画やテレビドラマにな ったものもある。 昭和59年(1984)年に朝日賞受賞 |

・

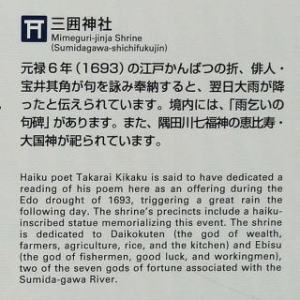

三 囲 神 社

三囲神社の創建年代は不詳ですが、文和

年間(1353-1355)近江三井寺の僧源慶

が東国遍歴の際に社を改築したといわれ

ています

住 所 / 墨田区向島2丁目5番17号

電 話 / 03-3622-2672

三 囲 神 社 Mimeguri-jinjya Shrine (Sumidagawa-shichifukujin) 元禄6年(1693)江戸かんばつの折、俳 人・室井其角が句を詠み奉納すると、 翌日大雨が降ったと伝えられていま す。境内には、「雨乞いの句碑」があ ります。また、隅田川七福神の恵比寿・ 大国神が祀られています。 Haiku poet Takarai Kikaku is said to have dedicated a reading of his poem here as an offering during the Edo drought of 1693, triggering a great rain the following day. The shrine's precincts include a haiku- inscribed ststue memorialzing this event. The shrine is dedicated to Daikokuten (the god of wealth, farmers, agriculture, rice and the kitchen) and Ebisu (the god of fishermen, good luck, and workingmen), two of the seven gods of fortune associated with the Sumida-gawa River. |

・

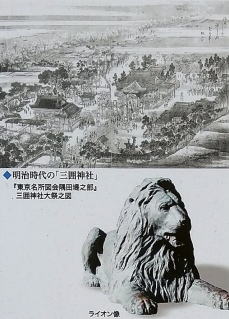

三 囲 神 社 案 内 板

Home to the guardian deity of Mitsui family Mimeguri Shrine 三 囲 神 社 弘法大師が祀ったという田中稲荷が 始まりとされる。当時は、現在地よ り北の田んぼの中にあった。文 和年間 (1352~56) に近江の三井寺の 僧である源慶が社を改築した折、土 中から白狐にまたがる老翁の像を発 見。その像の周りをどこからともな く現れた白狐が、三度回って消えた という縁起から「三囲」の名がつけ られた。三井家は江戸進出時に、そ の名にあやかって、守護神とし、 平成21(2009)年に旧三越池袋店から シンボルだった青銅製のライオン像 が境内に移設された。日照りが続い ていた元禄6 (1693) 年、俳人室井一 角が能因法師や小野小町の故事に倣 い、「ゆたか」を頭字に詠み込んだ 「ゆふだちや田を見めぐりの 神ならば」 の句を献じたところ、翌日には雨が 降り評判になったという話が伝わっ ている。 This shrine was choosen by the great merchant family Mitsui when they started operating in Tokyo .“Mimeguri” means “ three times around”.It derives from a1300s legend about a priest Genkei in West Japan who witnessed a magical white fox running around a recently unearthed sculpture of an old man mounted on a white fox three times, and then disappearing   明治時代の「三囲神社」 「東京名所図会隅田堤之部」 三囲神社大祭の図   墨堤から見た三囲神社 (大正12年頃)  室井其角の「雨乞いの碑」 |

| 〇三囲神社案内板 〇最古の紀年銘 〇三囲のライオン像 〇日比翁助石垣の歌碑 〇俳人富田木歩句碑 〇宗因白露の句 〇宝井其角「ゆふたちや」雨乞の句碑 〇江戸後期を代表する浮世絵師・歌川国芳顕彰碑 〇隅田川七福神コース案内板 |

・

日比翁助石垣の歌碑

日 比 翁 助 石 垣 の 歌 碑 いしがきの 小石大石持合ひて 御代は ゆるがぬ 松ヶ枝の色 日比美勳 日比翁助は号を美勳と称し三越呉 服店の会長 わが国 近代的百貨店 の創始者であった 茲来百年 松を 新たに植え 旧観を復した |

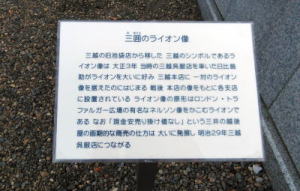

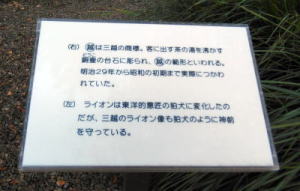

三囲のライオン像

・

三囲のライオン像 三越の旧池袋店から移した 三越のシ ンボルであるライオン像は大正3年 当時の三越呉服店を率いた日比翁助 がライオンを大いに好み 三越本店 に 一対のライオン像を据えたのには じまる 戦後 本店の像をもとに各 支店に設置されている ライオン像 の原形はロンドン・トラファルガー 広場の有名なネルソン像をかこむラ イオンである なお「現金安売り掛 け値なし」という三井の越後屋の画 期的な商売の仕方は 大いに発展し 明治29年三越呉服店につながる   (右) ○越は三越の商標。客に出す 茶の湯を沸かす銅壺の台石に彫られ、 ○越の範形といわれる。 明治29年から昭和の初期まで実際に つかわれていた。 (左) ライオンは東洋的意匠の狛犬 に変化したのだが、三越のライオン 像も狛犬のように神前を守っている。 |

三 囲 講 由 緒

由 緒 一 東京市本所區向島二丁目七番地鎮座 一 村社 三囲神社 一 御祭神 宇迦能魂命 一 御祭日 例祭 四月九日 三井總 元方 三井銀行 三井物産株式會社 三井鉱山株式會社 株式會社三越 右 總元方始め各株式會社交替に正五九の 小祭を受持ち昔の例の儘に祭祀を執り 行ふ 當社の草創は實に壹千餘年前の 市にして其間屡々の変遷あり 元亀年 間火災に隅田川築堤に際し旧社地より 約南二丁の現地に移さる 霊験妙なるが 中にも元禄六年六月の大旱魃の時俳聖 其角献句雨乞によりて霊験立ちどころ に顕れ翌日大雨あり之より御神徳天下 に普く特に京都の巨商三井家江戸 に進 出するや三囲大神の信仰厚く当家の守 護神と仰ぎ享保元年三井高治三井高久 三井高房相議りて神祇の司職吉田家に 神位を乞請け捧け奉り又享保十二年五 月に は従二位卜部朝臣兼敬に請ひて更 に霊璽を当社に遷し鎮め奉り田地を捧 げ社地を拡張し神殿瑞垣を改築 爾来二 百餘年子孫代々祖先の志を継ぎ敬神以 て今日に至る迄昔の隋々に当社の維持 経営に努め又三囲講を創設して祭祀に 力を致す 境内末社多く中にも大国神恵 比寿神は隅田川七福神の一として其名 高く額殿に奉掲せる額は三井家に関係 のもの大部を占め又樹間に?綴せる諸 名家の碑石は其の 数多く興趣掬すべし 昭和十七年一月二十五日 |

・

最 古 の 紀 年 銘

最古の紀年銘 藤堂高睦(伊賀上野城主)が宝永3 年(1707)に奉納した当神社で最も 古い年代を示す石造物 |

・

宝井其角「ゆふたちや」の句碑

墨田区登録文化財 宝井其角「ゆふたちや」の句碑 (雨乞の碑) 所在 墨田区向島二丁目五番十七号 三囲神社内 元禄六年(一六九三)は大変な干 ばつで、秋の収穫を心配して困りき った小梅村の人々は三囲神社に集ま り、鉦や太鼓を打ち雨乞いをしてい ました。ちょうど三囲神社に詣でた 俳人其角が、このありさまをみて、 能因法師などの雨乞の故事にならい 「遊ふた地や田を見めぐりの神なら ば」と詠んだのです。この話は其角 自撰句集の『五元集』にも「うたえ ば翌日雨降る」と記されているよう に、早速効果があったと伝えられて います。其角は寛文元年(一六六一 )江戸に生まれ、姓を榎本、のちに 宝井と称し、芭蕉門下第一の高弟と して知られ、とくに洒落風の句を得 意としました。この碑は安永六年 (一七七七)に建立されたものが摩 滅したので、明治六年(一八七三) に再建されたものです。 平成十八年(二00六)12月 墨田区教育委員会 |

本 殿

・

宗 因 白 露 の 句 碑

宗 因 白 露 の 句 碑 所在 墨田区向島二丁目五番十七号 三囲神社内 「白露や無分別なる置きどころ と刻まれています。」 文化九年(一八一二)西山宗因の流れ をくむ素外らが発起人となり、始祖 宗因の作品中でもっともすぐれたこ の句を選んで建立したものです。宗 因は慶長一〇年(一六〇五)肥後(現 熊本県)に生まれた江戸時代初期の著 名な連歌師、俳人です。連歌では主 に宗因、俳諧では一幽、西翁、梅翁 などと称しました。のちに大阪天満 宮の連歌所宗匠の職につき、連歌界 の重鎮として知られました。俳諧を 始めたのは晩年に近く、あくまで余 技としてした。詠みぶりは軽妙洒脱 、急速に俳壇の人気を集め、談林俳 諧勃興(ぼっこう)の起因となった人 で、芭蕉は「此道中興(このみちち ゅうこう)開山なり」と記しています。 平成十八年十二月 |

・

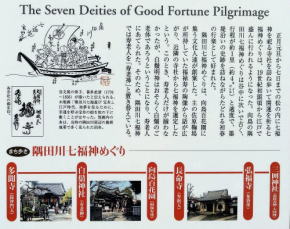

隅田川七福神コース案内板

隅田川七福神コース案内板 SUMIDAGAWA SHICHIFUKUJIN COURSE INFORMATION 三圍神社 大國神 恵比寿神 三圍神社の別殿には、古くから大 國(だいこく)、恵比寿(えびす)二神 の神像が奉安されている。もとは三 井の越後屋(今の三越)にまつられ ていたものである。江戸時代の終り 頃、町人層の好みが世間のさまざま な分野で表面に現れ、多くの人びと によって支持された時代の流れの中 で、隅田川七福神が創始されたとき、 当社の二神もその中に組み込まれ たのであった。 大國神は慈悲円満と富貴の表徴、 恵比寿神は豊漁をもたらす神、商家 の繁栄を授ける神として、庶民の信 仰を集め、その似かよった御神徳か ら一対の神として崇められること が多い。大國を同じ音の大黒(だい こく)とも書く。 |

・

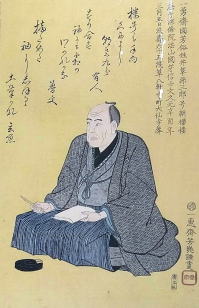

歌川国芳顕彰碑

〈墨田区指定文化財〉 一勇斎歌川先生墓表(歌川国芳顕彰碑) 所在地 墨田区向島二丁目五番十七号 三囲神社 一勇斎(いちゆうさい)歌川先生と は、幕末を代表する浮世絵師歌川国 芳のことです。国芳は、寛政九年 (一七九七)に日本橋で生まれまし た。十五歳で初代歌川豊国の門人 となり、文政十年(一八二七)頃 「通俗水滸伝豪傑百八人一個(ひと り)」の連作を契機に人気を博し、浮 世絵のあらゆる分野で高い水準の作 品を残しました。 この碑は、文久元年(一八六一) に没した国芳の十三回忌にあたる明 治六年(一八七三)に建立されまし た。撰文は学者の東條琴台、篆額と 書は萩原秋巌、碑刻は宮亀年が受け 持ちました。碑文には国芳の出自 や経歴、建碑の経緯などが刻まれて います。裏面には、建立者である弟 子たちの名が刻まれており、その中 には明治時代の浮世絵を代表する月 岡芳年や新聞錦絵の落合芳幾、おも ちゃ絵の歌川芳藤などがみられます 。芳年の画系は水野年方から鏑木清 方、伊東深水、岩田専太郎と近代日 本画の流れとして続きました。国芳 は向島に居住した時期もあり、この 碑は墨田区の浮世絵に関わる豊かな 歴史を示す貴重な文化財といえます。 平成二十四年一月 墨田区教育委員会 The monument of Utagawa Kuniyoshi The carved out letter “Master 1chiyusai Kuniyoshi” in the framed tablet indicates Utagawa Kuniyoshi, a dominant ukiyoe-artist at the end of Edo p eriod. He was born in Nihonbashi in 1797 and at the age of 15, he became a disciple of Utagawa T oyokuni 1. Not only beginning a massive boom in Musha-e, w arrior prints, he also produced high-level prints in all motifs of ukiyo-e. In 1873, this monument was erected for Kuniyoshi who died in 1861 by the disciples who worshipped him. The text was formulated Tojo Kindai the scholar, the calligraphe was Hagiwara Shugan and the carver was Miya Kinen. The text includes Kuniyoshi’s birth, career and the how and why of this monuments erection. The erecter’s names were carved on the back side f the monument. Includes T sukioka Yoshitoshi, a dominat ukiyo-e artist in the Meiji era. Ochiai Yoshiiku ho was famous for Shinbun nishik newspaper printed by woodcut in the Meiji era and Utagawa Yoshifuji who was well-known as a toy prints artist. The Yoshitoshi lineage tree is inherited as modern Japanese painting by Mizuno Toshikata to Kaburaki K yokata , Ito Shinsui, and Iwata Sentaro. Kuniyoshi once lived in Mukojima and so this monument can be a precious cultural treasure whichi provides enriched history related Ukiyo-e in Sumidacity. |

・

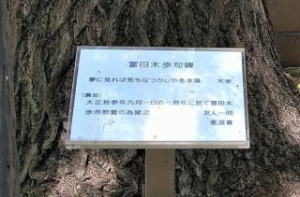

富 田 木 歩 句 碑

富 田 木 歩 句 碑 夢に見れば死もなつかしや冬木風 木歩 (裏面) 大正拾参年九月一日の一周年に於 て 富田木歩君慰霊の為建之 友人一同 亜浪書 |

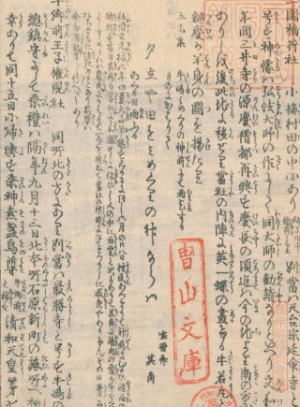

江戸名所図会

境内の石碑について書かれています。

社務所で頒布して下さいます。

・

鬼 平 情 景

三 囲 神 社

鬼平「迷路」で、玉村の弥吉が妙法寺の

九十郎と出会い、盗みに誘われる舞台と

なっています。

住 所 / 墨田区向島2丁目5番17号

鬼 平 情 景 三 囲 神 社 (三囲稲荷社) 三井家 (越後屋) が江戸進出時に三囲 の名にあやかって守護神としました 。港区にあった三井八郎右衛門邸が 小金井市の江戸東京たてもの園に移 築される際には、屋敷神であった顕 命霊社、三角鳥居、家紋の入った水 鉢などが奉納された。鬼平犯科帳に も数回、登場しますが、特別長編 「迷路」の「妙法寺の九十郎」には 、三囲稲荷社は、大川の堤の道を一 段下った鳥居から田圃の中を松並木 の参道が東に伸びた先にあり、境内 は広くはないが、美しい木立と竹林 に囲まれ、本社は立派なものである と、当時のたたずまいが描かれてい ます。 |

・

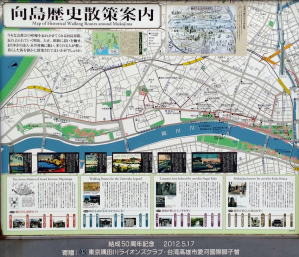

向 島 歴 史 散 策 案 内

Map of Historical Walking Routes

around Mukojima

今もなお都会の喧騒さを忘れさせてくれ

る向島の界隈。忘れ去られていく明治、

大正、昭和に思いを馳せ、まち歩きの達

人、永井荷風に倣い、多くの文人が愛し

、暮らした街を静かに散策されては

いかがでしょうか

住 所 / 墨田区向島2丁目5番17号

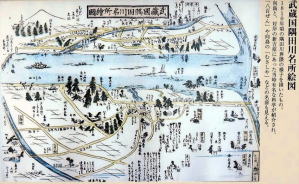

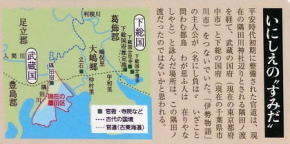

いにしえの“すみだ” 平安時代初期に整備された官道は、 現在の隅田川神社辺りとされる隅田 の渡を経て、武蔵の国府(現在の東京 都符中市)と下総の国府(現在の千葉 県古川市)をつないでいた。「伊勢 物語」の主人公が 〈名にし負はば いざこととわむ都鳥 わが思ふ人は在りやなしや〉 と詠んだ場所は、この隅田ノ渡だっ たのではないかと思われる。 |

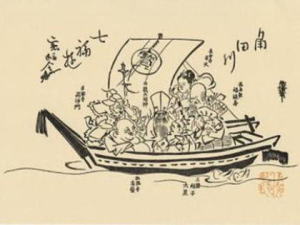

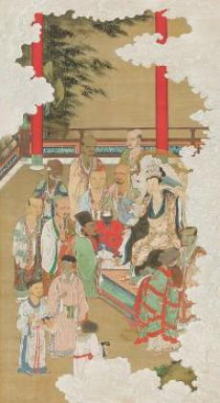

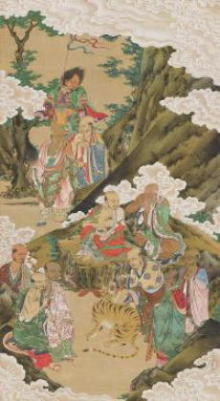

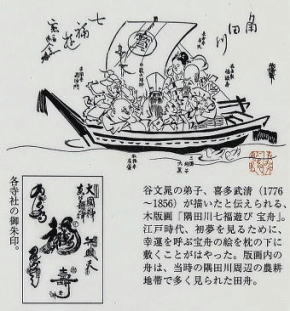

The Seven Deities of Good Fortune Pilgrimage 正月元旦から7日までの松の内に七 福神を祀る寺社を訪ね歩いて開運を 祈る七福神めぐりは、19世紀初頭頃 から江戸で盛んに行 われるように なった。向島の隅田川七福神めぐり は谷中に次いで古く、行程が約1里( 約4キロメートル)と適度で、墨堤沿 いの史跡を訪ねながらたどれる初春 の行楽として好まれた。隅田川七福 神めぐりは、向島百花園に集う文化 人達が創案した。主の佐原鞠塢が所 持していた福禄寿の陶像から話が 広がり、近隣の寺社から七福神を選 定したという。このとき、寿老人だ けが揃わなかったが、白鬚明神はお そらく白鬚のご老体であろうとい うことになり、寿老人にあてられ た。そのため、隅田川七福神では 寿老人を「寿老神」と置き替えている。  谷文晁の弟子、喜多武清(1776~1856 )が描いたと伝えられる、木版画「隅 田川七福遊び 宝舟」。江戸時代、 初夢を見るために、幸運を呼ぶ宝舟 の絵を枕の下に敷くことがはやった 。版画内の舟は、当時の隅田川周辺 の農耕地帯で多く見られた田舟 |

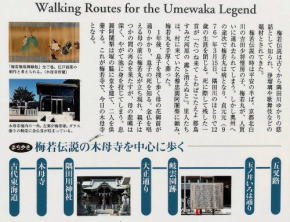

Walking Routes for the Umewaka Legend 梅若伝説は古くから隅田川ゆかりの 悲話として知られ、浄瑠璃や歌舞伎 などの題材とされてきた。梅若伝説 の時は平安の半ば。京都北白川の吉 田少将惟房の子、梅若丸が、人買い に連れ去られてしまう。しかし奥州 への途次で梅若丸は病となり、貞元 元年(976)年3月15日、隅田川のほと りで12歳の生涯を閉じる。死に際し て残した一首が 「たつね来て とわばこたえよ都鳥 すみだ河原の 露と消えぬと」。 里人たちは、村に来ていた名僧忠圓 阿闍梨に頼み、梅若丸を手厚く葬っ た。1年後、息子を探し歩く母の花 御前が、通りかかり、息子の死を知 る。念仏を唱える母の前に梅若丸が 立ち現れ、親子はつかの間の再会を 果たすが、母の悲嘆は深く、やがて 池に身を投じてしまう。忠圓阿闍梨 は塚の脇に堂を建て、二人を供養 する。これが梅若寺で、今日の木 母寺となる。  「梅若権現御縁起」全三巻。 江戸前期の制作と考えられる。 (木母寺所蔵)  木母寺境内の一角。 左側が梅若塚。ガラス張りの 鞘堂に念仏〇が収まっている |

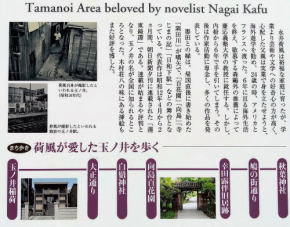

Tamanoi Area beloved by novelist Nagai Kafu 永井荷風は裕福な家庭に育ったが、 学業より芸術や文学への好奇心の方 が高く、心配した父親は実業で身を 立たせようと、海外遊学を勧め、24 歳の時、アメリカとフランスへ渡っ た。6年に亘る海外生活を終え、敬 慕する森鴎外の推薦によって慶應義 塾大学の教授に就任する。しかし、 内紛から6年で手を引いてしまう。 その後は作家活動に専念し、多くの 作品を発表している。墨田との縁は 帰国直後に書き始めた「隅田川」が 嚆矢で、「百花園」「向島」「寺じ まの記」「日和下駄」などの舞台と なっている。代表作は昭和12年4月 から2ヶ月間、朝日新聞夕刊に連載 された「墨東綺譚」である。玉ノ井 の名が全国に知られるところとなっ た 。木村荘八の味のある挿絵もまた 好評を博した。  荷風自身が撮影したといわ れる玉ノ井。(昭和10年代)  荷風が撮影したと いわれる戦前の玉ノ井駅。 |

・

言 問 橋 案 内 板

墨田区内では両国、蔵前、厩、駒形、吾

妻の五橋とともに関東大震災の復興橋梁

として工事が進められ、完成に伴い

橋の上流にあった向島三囲神社と浅草待

乳山聖天をつなぐ「竹屋の渡し」が廃止

されている。

住所 / 墨田区向島2丁目2

Kototoi Bridge 言 問 橋 橋の名は、伊勢物語の中心人物、 在原業平の詠んだ 「名にしおはば いざ言問はん都鳥 我が想う人は ありやなしやと」 から名づけられた「言問団子」に因 ると言われている。 架橋は昭和3(1928)年、墨 田区内では両国、蔵前、厩、駒形、 吾妻の五橋とともに関東大震災の復 興橋梁として工事が進められ、完成 に伴い橋の上流にあった向島三囲神 社と浅草待乳山聖天をつなぐ「竹屋 の渡し」が廃止されている。当初は 両国橋とともに巨大な鋼ゲルバー桁 橋として偉容を誇ったが、近年は2 00メートルを超す大橋が多く目立 なくなった。とはいえ当時の新進気 鋭の技士たちが最先端の技術を駆使 して設計施工しただけに文化的価値 が高く、平成20(2008)年に両国橋 とともに東京都選定歴史的建造物に なっている。昭和20(1945)年3月 10日の大空襲では、両岸から避難民 が押し寄せ、多くの犠牲者が出た 。平成4(1992)年から実施された 改修工事で欄干と縁石が取り外さ れ、その一部が江戸東京博物館の屋 外通路に保存展示されている。 The name of this bridge is said to have been inspired by the local delicacy Kototoi dumplings, which in turn were named from a line of poetry written by Ariwara no Narihira a key character in the Tales of 1se. The bridge was completed in 1928 as Part of the rebuilding project after the Great Kanto Farthquake,in 2008, it received special designation from the Tokyo Metropolitan Goverment |

言 問 橋

言問橋は大正12年に起きた関東大震災

の復興計画の一環として昭和3年に開通

しました。それに伴い 上流には「竹屋

の渡し」、下流には「山の宿の渡し」

がありましたが、橋の開通に伴い、

2つの渡しは役目をおえました。

こんにちは母さんの映画のワンシーン

に言問橋が映り、墨田区側と台東区側

から被災者が言問い橋に押し寄せ鮨詰

め状態となり、そこに焼夷弾と火炎

旋風が襲い多くの人々が亡くなったと

いう内容のセリフが印象的でした。

・

言問橋、浅草方面に向かっての坂道に

ありました。

・

(お店・工場関係)

|

・

ベッカライ ポンポン

ドイツパンのお店

ライ麦や自家製種を用いた食事パン!

ベッカライとはドイツ語でベーカリー

の意味です

住 所:墨田区向島5-27-17

定 休 日:月曜&隔週火曜日

電 話:03-5809-7595

営業時間:8:30~17:00

・

あんみつの 深 緑 堂

あんみつの国にようこそ!

お隣はベッカライ ポンポンさんです!

毎日手作り一日50食限定

住 所:向墨田区島5-27-17

定 休 日:月・木曜日

電 話:03-6658-5449

営業時間:11:00~18:00

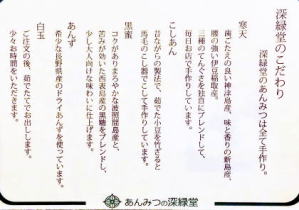

深緑堂のこだわり 深緑堂のあんみつは全て手作り 寒 天 歯ごたえの良い神津島産、味と香りの 新潟産、腰の強い伊豆稲取産。三種の てんぐさを独自にブレンドして、毎日 お店で手作りしています。 こ し あ ん 昔ながらの製法で、茹でた小豆を竹ざ ると馬毛のこし器でこして手作りして います。 黒 蜜 コクがありまろやかな波照間島産と、 苦みが効いた西表島産の黒糖をブレン ドし、少し大人向けな味わいに仕上げ ます あ ん ず 希少な長野県産のドライあんずを使っています。 白 玉 ご注文の後、茹でたてでお出しし ます。少々お時間をいただきます |

・

純喫茶 マリーナ

向島見番の前です。

氷がシンプルで美味しい!

モーニングサービス:8:00~11:30

ランチタイム:11:00~14:00

定 休 日: 年中無休

住 所 / 墨田区向島2-10-2

電話 / 03-3625-8838 営業時間 / 08:00~

・

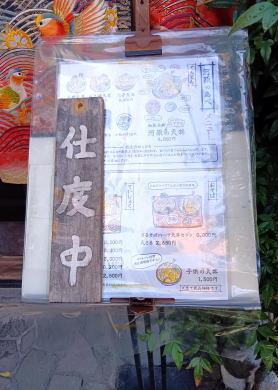

河 原 の あ べ

ボリュウムタップリの天丼に、ランチ

タイムは手づくりの野菜中心のお惣菜

が常時7種類無料で食べ放題です!

住 所:墨田区向島5-24-2

電 話:03-6796-5860

定 休 日:水曜日

駐車場:有

・

(手焼きせんべい) いりむら

国産の紀州備長炭で焼く超高級煎餅!

向島見番のはす向かいです。

住 所:墨田区向島2-15-5

定 休 日:日祝、祝祭日

電 話:03-3122-5782

営業時間:9:00~21:00

・

向島七福・す ず め の 御 宿

江 戸 そ ば

住所:墨田区向島2-15

電話:03-3622-4235

定 休 日:水 曜 日

コーヒー豆焙煎店 Leap up coffee

珈琲豆焙煎店&コーヒースタンド

珈琲は焙煎技術と鮮度が命で、焙煎士の

科学的根拠に基づいた焙煎と経験で美味

しい煎りたてコーヒー豆を提供して下

さっています。

住 所 / 墨田区向島2-6-5

電 話 / 090-1908-2568

・

下町割烹 上 総 屋

お座敷ランチ・法事プラン・記念に残

るお祝い席ご慶事・七五三・イベント等

住 所 / 墨田区向島2-2-10

電 話 / 03-3622-7418

・

魚 さ い

創業98年の老舗の料理を味わえます。

住 所 / 墨田区向島2-2-10

電 話 / 03-3622-7428

定 休 日/ 水曜日

・

和装小物他・美処布 (ビショップ)中井

2023年11月に開店しました。

金襴のバッグを始めとして素材を

手配して作成した物が展示されています。

川向こうよりお値段が安いようです。

住 所 / 墨田区向島2-7-11

電 話 / 03-6381-3535

墨田区内循環バス時刻表

(すみだ百景 すみまるくん、すみりんちゃん)