・

スカイ姫のつぶやき街角北西部ルート9

隅田川神社・木母寺入口

|

・

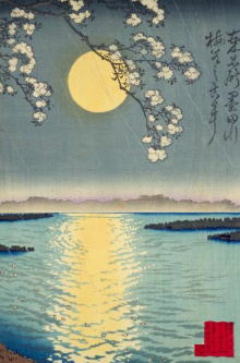

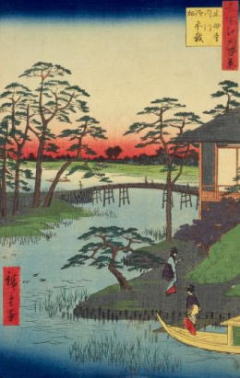

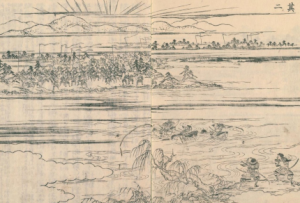

葛 飾 北 斎 ⑩

梅若の秋月 ━風流隅田川八景━

Eight Views of the Elegant

Sumida-gawa no Akizuki

(Full moon of Umewaka)

住 所 / 東京都墨田区堤通2-16番地

「風流隅田川八景」シリーズの一枚です。「たずねきて問わばこたえよ都鳥 すみだ河原の露ときえぬと」の辞世 の句で有名な木母寺に古くから伝わ る「梅若伝説」を題材にしています 。京の方から騙されて連れられてき た梅若丸は、病に倒れ、隅田宿あた りで僅か12歳の生涯を閉じました。 母の花御前は悲しみのあまり狂女と り、我が子を探し彷徨ったと伝えら れています。平安時代の話を江戸時 代に置きかえ、生前に会えなかった 母子が、絵の中で仲睦まじく舟遊び をしている姿で描かれています。 文化中期(1804~18年)頃の作品です。 One of the Eight Views of the Elegant Sumida-gawa series.The theme of this print is the Legend ofUmewaka handed down from ancient times by the famous Mokuboji Temple as a deathbed poem that goes, “Oh black-hooded gull, if my mother visits and asks,tell her that have become one, with the dew that lies at the source of the Sumida River.” Fooled into being brought from Kyoto,Umewaka Maru became sick and died at the Sumida lnn at the tender age of just twelve years old. His mother, Hanagozen, was so stricken with grief that she went insane, and it is said that she roamed around searching for her lost son. The print shows the two who were unableto meet in life happily enjoying a boat ride as the Heian Period turns into the Edo Period.The print was created between 1804 and 1818. |

・

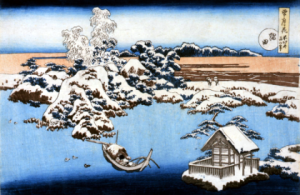

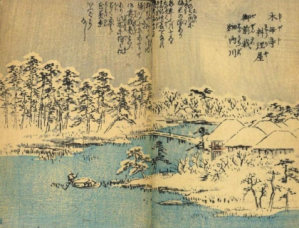

葛 飾 北 斎 ⑪

雪 月 花 隅 田

Setsugetsuka(snow,moon and flowers)

Sumida

花の吉野と共に選ばれた三名所の一枚です

住 所 / 東京都墨田区堤通2-17-1番地

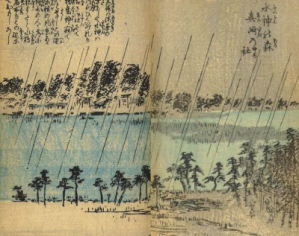

雪景色の隅田河畔を描いた作品で、月 の淀川、花の吉野と共に選ばれた三名 所の一枚です。画面中央の森の中には 木母寺と料亭「植半」、手前には水神 社と呼ばれた隅田川神社を配し、厚い 雪を積もらせています。当時はいずれ も雪景色の名所と言われました。画上 下の濃い藍色が、夜が明け切らない早 朝の印象を与えていて、静寂さとそこ はかとない郷愁を感じさせる作品です 。そして、静かな冬の朝の中にも舟で 網を仕掛ける人や雪の中を行く二人の 人物が描かれ、左下の都鳥らしき鳥た ちもアクセントとなっています。文政 末から天保初(1830)年頃の作品です This print depicts the snow-covered banks of the Sumida River, and it isone of the three famous scenes selected alongside Tsuki-no-Yodoga wa and Hana-no-Yoshino. The MokubojiTemple and the restaurant Uehan can be seen in the forest in the center of the print, and thick snow covers the Sumidagawa Shrine, which was known as the Water Shrine , in the forefront. This print is said to be the most famous of all snow scenes from that period. The faint azure color at the top and bottom of the print leave the impression that the scene is depicting early morning. just as the dawn is breaking, and it portraysa silent and faintly nostalgic scene. It also includes fishermen casting, their net and two people walking through the snow in the silence of the winter morning, and a bird that appears to be a black- hooded gull adds an accent to the bottom left-hand corner of the print. It was created around 1830. |

・

梅 柳 山 隅田院 木 母 寺

976年(貞元元年)の開山という古刹。

謡曲、浄瑠璃、長唄などでうたわれた

梅若伝説発祥の地。現在の木母寺は

芸道上達の寺としても知られています。

毎年4月15日には梅若忌大念仏法要

謡曲「隅田川」

住 所 / 東京都墨田区堤通2-16-1

電 話 / 03-3612-5880q

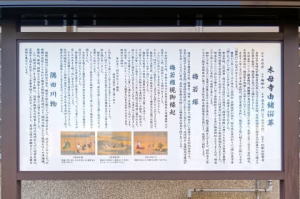

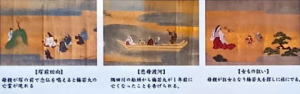

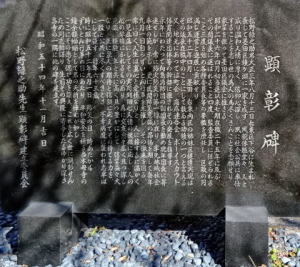

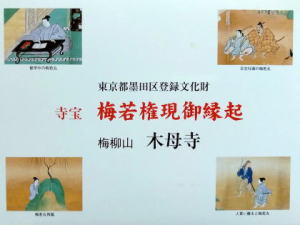

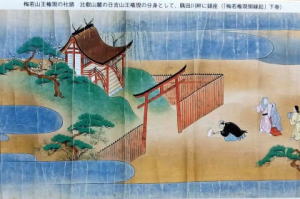

木 母 寺 由 緒 沿 革 宗旨 天台宗 山号梅柳山 本尊 慈恵大師(別名 元三大師) 総本山 比叡山延暦寺 当寺は平安時代中期の貞元元年(九七 六)天台宗の僧、忠円阿闍梨が梅若丸の 供養のために建てた念仏堂が起源で、 梅若寺と名づけて開かれました。 文治五年(一一八九)鎌倉時代、源頼 朝が奥州遠征の途中に参拝し、長禄 三年(一四五九)室町時代、太田道灌 が訪れ、梅若塚を改修したと伝えら れています。天正十八年(一五九〇) 安土桃山時代、徳川家康が参拝し、 梅若丸と塚に植えられた柳にちなみ 「梅柳山」の山号が与えられます。 慶長一二年(一六〇七)江戸時代に 前関白・近衛信尹が訪れ、柳の枝を 筆代わりに「梅」の異字体「梅」 を「木」と「母」とに分け書して 以来、木母寺と改名されました。 寛永年間、三代将軍・徳川家光の 時代には境内に「隅田川御殿」が 建てられ代々の将軍が鷹狩りや隅 田川遊覧の休息所として利用され 、さらに将軍家に献上するための 御栽畑が作られました。明治元年 (一八六八)神仏分離令に伴う廃仏 毀釈のあおりを受け梅若神社とな りましたが、明治二十二年(一八 八九)に寺院への復帰を果たしま 。昭和二十年(一九四五)に米軍の 空襲を受けて本堂を焼失し、戦後 に復興をとげますが、昭和五十一 年(一九七六)都市再開発法に基 づく東京防災拠点建設事業の実 施により、現境内へ移転します。 梅 若 塚 境内にある梅若塚は能・歌舞伎・浄 瑠璃等の「隅田川」に登場する文化 的旧跡です。 当時に現存する寺宝絵巻物「梅若権 現御縁起」(上中下の三巻から成り 、高崎城主・安藤対馬守重治が 延宝七年(一六七九)に寄進。墨 田区登録文化財)には梅若塚の由来 が描かれています。 梅 若 権 現 御 縁 起 平安時代の中頃、京都の北白川に吉 田少将惟房と美濃国野上の長者の一人 娘、花御前という夫婦がおりました。 二人には子供がなく日吉大社へお祈 りに行きました。すると、神託によっ て梅若丸という男の子を授かること ができたのです。梅若丸が五歳の時、 父親の惟房が亡くなり梅若丸は七歳で 比叡山の月林寺というお寺へ預けられ ました。梅若丸は塔第一の稚児と称賛 を受けるほど賢い子供でした。 その賢さが災いしたのか比叡山では 東門院にいる稚児、松若丸と、どち が賢いかと稚児くらべにあい東門院 の法師達に襲われます。彼らに襲わ れた梅若丸は山中をさまよったのち 、大津の浜へと逃れました。そこで 信夫藤太という人買いに連れ去られ 東国へと向かいます。旅の途中、病 にかかってしまった梅若丸は貞元元 年の三月十五日、隅田川の湖畔で 尋ね来て 問はば応へよ 都鳥 隅田河原の 露と消へぬと と句を残し十二歳という若さで命を 落としてしまいました。 そこに通りかかった天台宗の僧で ある忠円阿闍梨は里人と塚を築き 柳を植え弔いました。 梅若丸が亡くなったあくる年、母は 失踪した息子を探し狂女となって 東国へと向かいます。そしてちょう ど一周忌の日に隅田川に至り渡し守 より梅若丸の死を聞きました。 大念仏を唱えると梅若丸の霊が現 れ再会を果たしますが梅若丸の 姿はすぐに消えてしまいました。 母は墓の傍らにお堂を建立し妙亀尼 となって、そこで暮らしますが 悲しみのあまり、鏡ゲ池に身をなげ てしまいます。 すると不思議なことに霊亀が遺体を 乗せて浮かびあがりました。 忠円阿闍梨はそこに母親の墓所をた て母を妙亀大明神として祀り梅若丸 は山王権現として生まれ変わった とのことです。 隅 田 川 物 謡曲「隅田川」は世阿弥の息子、 観世十郎元雅によって作曲されまし た。梅若丸と狂女となった 母親の悲話として伝わる梅若丸物語 は室町時代より「隅田川物」として 能楽をはじめ浄瑠璃、歌舞伎、舞踊、 謡曲などの演目として盛んに上演さ れてきました。この「隅田川物」 を上演する際に、役者が梅若丸の供 養と興行の成功ならびに役者自身の 芸道の上達を祈念して「木母寺詣り」 を行なったことから、芸道上達の祈願 寺として大衆の仰を集めています。 |

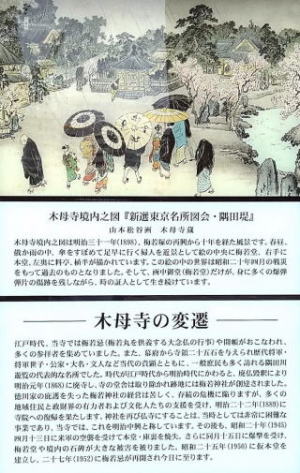

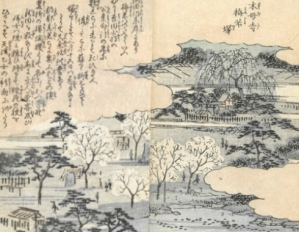

木母寺境内之図 『新撰東京名所図会・ 隅田堤』 山本松谷画 木母寺蔵 木母寺境内之図は明治三十一年(1898)、 梅若塚の再興から二十年を経た風景 です。春昼、俄か雨の中、傘をすぼめ て足早に行く婦人を近景として絵の 中央に梅若堂、右手に本堂、左奥に 料亭、植半が描かれています。この絵 の中の世界は昭和二十年四月の戦災 もって過去のものとなりました。そ して、両中御堂(梅若堂)だけが、 身に多くの爆弾弾片の傷跡を残し ながら、時の証人として生き続けて います。 ━━ 木 母 寺 の 変 遷 ━━ 江戸時代、当寺では梅若忌(梅若丸を 供養する大念仏の行事)や開帳がおこ なわれ、多くの参拝者を集めていまし た。また、幕府から寺領二十五石を与 えられ歴代将軍・将軍世子・公家・ 大名・文人など当代の貴顕とともに、 一般庶民も多く訪れる隅田川遊覧の 代表的な名所でした。時代が江戸時 代から明治時代にかわると、廃仏毀 釈により明治元年(1868)に廃寺し、 寺の堂舎は取り除かれ跡地には梅若 神社が創建されました。徳川家の庇 護を失った梅若神社の経営は苦しく、 存続の危機に陥りますが、多くの地域 住民と政財界の有力者および文化人た ちの支援を受け、明治二十二年(1889) 寺院への復帰を果たします。神社を再 び仏寺にすることは、当寺としては非 常に困難な事業であり当寺では、これ を明治中興と称しています。その後も 、昭和二十年(1945)四月十三日に米軍 の空襲を受けて本堂・庫裏を焼失、さ らに同月十五日に爆撃を受け、梅若堂 や境内の石碑が大きな被害を被りまし た。昭和二十五年(1950)に仮本堂を建 立し、二十七年(1952)に梅若忌が再開 れ今日に至ります。 |

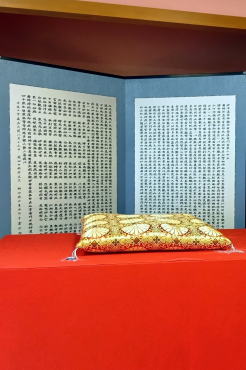

梅 若 堂 この仏堂は明治の廃仏で一時、梅若 神社とされた梅若塚が再び仏式に復 帰した年、すなわち明治二十二年の 建立になります。当寺一帯が全焼し た昭和二十年四月の戦災にも焼失を 免れた唯一の仏堂ですが、その後の 空襲で受けた爆弾々片による痕跡が 所々にみられます。防災拠点内であ るため木造建造物の存置は許可され ず、覆堂内に納められることになり ました。 覆堂→(ふくどう、おおいどう、さや どう)は、貴重な文化財や史跡等を風 雨から保護するため、それらを覆うよ うに建設された簡易な建築物。鞘堂 |

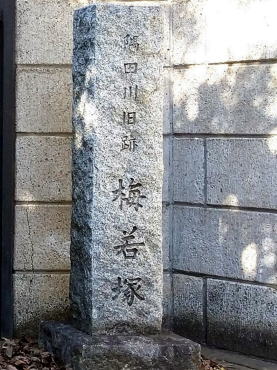

梅 若 塚 「たづね来て 問はばこたえよ 都鳥 すみだ河原の露ときえぬと」 の辞世で名高い梅若塚は中世からは能 「隅田川」の文学的旧跡、また江戸時 代には梅若山王権現の霊地として尊 信されました。 |

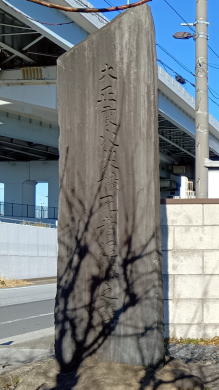

天 下 之 糸 平 の 碑 幕末から明治にかけて活躍した実業 家、田中平八の石碑です。平八は横 浜で生糸売込と洋銀売買で巨利を得 て、「天下の糸平」と呼ばれました。 表面の文字を揮毫した伊藤博文は平 八と親交があり、わが国初代の総理 大臣です。碑の裏面には平八の生涯と 平八と交友があった渋沢栄一など明治 の政財界の知名人の名が列ねてあり ます。これらの人々は木母寺の明治 再興(明治二十二年)に協力され、その 縁で二年後に建碑されました。 高さ5.2メートル、幅3メートル、重 量80トンある都内第一の石碑です。 |

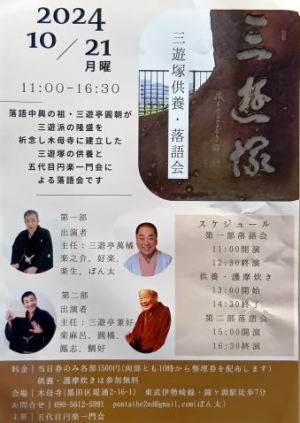

三 遊 塚 供 養・落 語 会

落語中興の祖・三遊亭圓朝が三游派の隆

盛を祈念し木母寺に建立した三游塚の

供養と五代目円楽一門会による落語

2024年10月21日(月)

境 内 の 諸 碑

境 内 の 諸 碑 「梅若塚」で知られる境内には、謡曲 「隅田川」の碑など、30墓の石碑が あり、著名なものとしては次の諸碑 があります。 ♦華笠文京翁碑 幕末に出た劇作家花笠文京(魯助)の 数奇に富んだ生涯を述べた碑で、弟子 である仮名垣魯文が建てました。 ♦天下之糸平の碑 高さ五メートル、幅三メートルを越す 都内一の巨碑です。明治の初め、貿易 で成功を収めた田中平八(通称天 糸平)の石碑です。親交のあった政 治家、伊藤博文の書です。 ♦三遊塚 三遊亭円朝が先師初代円生追福のた め、明治22年に建てた碑です。題字は 山岡鉄舟。銘文は高橋泥舟の書です ♦題墨田堤桜花(墨田堤桜花に題す) の詩碑 亀田鵬斎の作ならびに書で「長堤十 里、白にして痕なし、訝しむ澄江の 月と共に渾るに似たるを。飛蝶還り 迷う三月の雪。香風吹き度る水晶の 村」と読みます。銘文は九歳の少年 清水孝の書です。文政十二年建立。」 (平成8年3月 墨田区教育委員会。 |

| 華笠文京翁碑 幕末に出た劇作家花笠文京(魯助)の数奇に富んだ生涯を述べた碑で、 弟子の仮名垣魯文が建てました。   |

かつての料理屋「植半」の碑 (大正八年一月)  |

| 三 遊 塚 三遊亭円朝が先師初代円生追福のため、明治二十二年に建てた碑で、 題字は山岡鉄舟、銘文は高橋泥舟の書です。   |

| 墨 田 堤 桜 花 の 詩 碑 (文政十二年建立) 銘文は九歳の少年清水孝の書で,亀田鵬斎 の作ならびに書で「長堤十里、白にして 痕なし、訝しむ澄江の月と共に渾るに似 たるを。飛蝶還り迷う三月の雪。香風吹 き度る水晶の村」と読みます。   |

東都俳風狂句元祖 川柳翁之碑

四世川柳の建立

華渓先生禿筆之蔵并序

文政3(1820)年建碑

浄 瑠 璃 塚

文政4(1821)年建碑

木母寺境外碑 墨田区堤通2-16-11

大正震火災横死者追悼之碑 大正12年

の関東大震災の被災者を弔う碑

日露戦役従軍紀念碑 明治39年10月の建立

東郷平八郎の揮毫です

木 母 寺 の 絵 葉 書

東名所墨田川梅若之古事

著者:大蘇芳年 出版者:秋山武右衛門

収載資料名:[武者无類外ニ三枚続キ画帖]

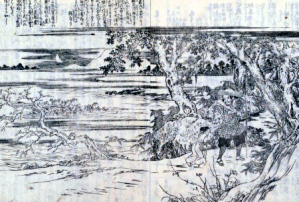

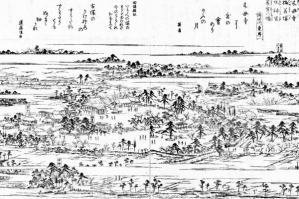

江戸名所図会 7巻. [19]

著者:松濤軒斎藤長秋 著[他]

出版者:須原屋茂兵衛[ほか]

出版年月日:天保5-7 [1834-1836]

木母寺梅若の由来 著者/広重

出版者/若狭屋

収載資料名/東都旧跡尽

絵本江戸土産10編 木母寺 梅若塚

木母寺 著者:豊国,国久

出版者:湊小 出版年月日:安政4

収載資料名:江戸名所百人美女

〔江戸高名会亭尽〕 木母寺雪見

収載資料名:広重画帖

3代将軍徳川家光の頃に木母寺境内で

参拝客を相手に掛茶屋を開いたのが

始まり。植半とも呼ばれる。

絵本江戸土産 10編

著者→松亭金水 解説[他]

出版者→菊屋三郎[ほか]

木母寺 真崎の神燈

天 下 の 糸 平

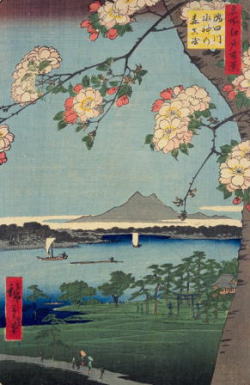

名所江戸百景 第92景 木母寺内川御前栽畑 内川と呼ばれる水路で 隅田川とつながっていた。 木母寺から御前栽畑を望んだ絵 です。当時の木母寺周辺は内川 (入江)になっていて、浅草寺を参 詣した後に舟に乗って隅田川を遡り 、梅若塚を訪ねるのが人気のコース だったそうです。 木母寺は、3代・家光の時代に境内に 鷹狩りの宿泊所となる「隅田川御殿」 が建つていました。5代・綱吉の時代 に「生類憐みの令」で鷹狩が禁止にな り、御殿は無くなりましたが、8代 ・吉宗になると鷹狩りが復活した 為、この付近で休憩することも あったそうです。 奥の橋は幕府の 御前栽(野菜)畑に通じていました。 御前栽畑では将軍家台所用の野菜類 を作り、桜・桃・松・つつじ等の草 木も沢山植わっていて、狩りとは別 に将軍が立ち寄られ、その際向島百 花園にも足をのばされていたようです。 |

・

隅 田 川 神 社 (水神社)

水神社とも呼ばれ、亀に乗った水神が

浮州に上陸し隅田川総鎮守の神となっ

とされています。左右に亀が鎮座して

います。水神社は小高い土地に建って

いた為に、隅田川の水が増水しても沈

むことがなかったところから、「浮

島」とも呼ばれていた。水神の森の

通称を持つ。

住 所 / 堤通2-17-1

電 話 / 03-3611-3089

例祭日 / 6月15日

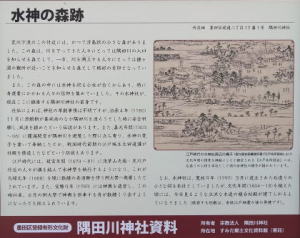

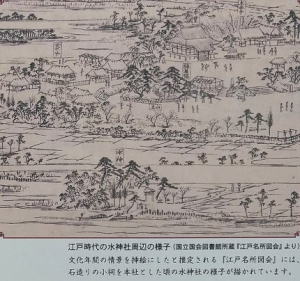

水神の森跡 荒川下流のこの付近には、かつて浮島 状の小さな森がありました。この森 は、川を下ってきた人々にとっては隅 田川の入口を知らせる森として、一 方、川を遡上する人々にとっては鐘ヶ 淵の難所が近いことを知らせる森とし て格好の目印となっていました。また 、この森の中には水神を祀る小社が古 くからあり、特に舟運業にかかわる人 々の信仰を集めていました。その水神 が、現在ここに鎮座する隅田川神社の 前身です。社伝によれば、神社の草創 事情は不明ですが、治承4年(1180)11月 に源頼朝が暴風雨のなか隅田川を渡ろ うとした時に安全祈願し、風波を鎮め たという伝説があります。また、嘉元 年間(1303~06)圓満院宮が隅田川を遊覧 した際に立ち寄り、水神の梵字を書い て奉納したとか、戦国時代前期の江戸 城主太田道灌が社伝を修造したなどと いう伝説もあります。 江戸時代には、延宝年間(1673~81)に 浅草山之宿・花川戸付近の人々が講を 結んで水神祭を執行するようになり、 これが元禄元年(1688)を境に数艘の舟 渡御を伴う例大祭へ発展したとされて います。また、宝暦9年(1759)には神 輿を造営し、この時以来、6月の例大 祭で神輿を供奉する舟が数艘くり出す ようになったとも伝えられています。 なお、水神社は、寛政9年(1797)3月に 造立された石造りの小さな祠を本社と していましたが、文化年間(1804~18) を越えた頃には、今日見るような立派 な木造の複合社殿が建てられるように なりました。(現存する社殿は、安政江 戸地震の頃の再建です。) |

水神社は元来神職無住の小社でしたが、 明治元年(1868)11月に備中国小田 郡八掛村(現岡山県矢掛町)出身の矢掛弓 雄(実名は朝倉次郎)が来住し、神事を司 るようになりました。そして同6年6月 に隅田川神社を正式の社号とし、興隆が 図られました。こうしたことから、隅田 川神社には、かつて矢掛弓雄によって管理 されていた多数の什物が伝来しました。 それらの中には矢掛弓雄が嘉永元年(1 848)2月以降の京都遊学中に制作し た各種絵巻物の写しなどがあります。ま た、矢掛自身が誂えた絵馬をはじめ、三 種の神器や楽器、あるいは神社経営に関 する帳簿や隅田川神社ほか周辺諸社の略 縁起などもあります。さらに矢掛の文化 活動の一端を示す資料もあり、中でも彼 の手元に集められた当地の伝説に関係す る遺物などは、草創期の郷土史研究のあ ようを彷彿させ、注目されます・なお、 矢掛弓雄には、幕府の禁裏附(幕府が 朝廷監視のために設置した役職)の下僚 として勤務した時期がありました。また 、京都御所を警護中に禁門の変(186 4)の勃発に接し、それ以降、あるいは 水戸天狗党の鎮圧に向かう幕府軍に加わ って敦賀(源福井県)へ赴いたり、あるい は鳥羽・伏見の戦いに出陣するなど、幕 末・維新期の激動を間近に目撃するよう な体験がありました。このため、什物の 中には、そうした激変期の記憶を共有し たと推定される福羽美静、鈴木重嶺、本 居豊穎、小杉榲邨、小中村清矩など、当 時活躍した人々との交流を示す資料も散 見します。これら隅田川神社の什物は 「隅田川神社資料」763点として、平 成31年3月8日付で墨田区登録文化財 に登録されました。 |

隅田川神社の石碑

(隅田川神社の文化財より)

水神社・舩靈社の標石 正面➡水神社・舩靈社 左側面➡蜂印香?葡萄酒・醸造元神谷 傳兵衛・賈捌元近藤利兵衛 右側面➡紀年銘(明治三十二年十月吉日建)  水神道標石 明治四十二年建立 表面➡水神道の三字を太字で陰刻し、 その下に矢掛弓雄が詠じた歌一首を刻む すミた川 弓雄 水の神ます浮島の 森に行かふ みちは此道 |

梅堂安径「雨雲の下に」の句碑 表面➡雨雲の下に 梅堂安径 あかるき さくらかな 裏面➡明治十六年十月 八百松建(隅田 川神社の傍に開業した料亭八百松) |

真道 「言問ひし」の歌碑 頂部に擬宝珠(葱台)を彫りだした歌碑で ある。真道によって詠じられた和歌が 刻まれている。 言問ひしことはの花はすミた川 なか れても世に匂いけるかな 真道 (解説文)此浮島は在原中将都鳥詠歌の旧 跡にて言問の岡と言。 水神道は昔奥州街道にて道の西通り頼 朝橋の旧跡也。 |

狂歌堂真顔「よけてふけ」の狂歌碑 江戸時代後期の著名な狂歌師狂歌堂(北 川真顔、鹿津部真顔)の狂歌を刻んだ 歌碑である。 表面➡よけてふけ花のあすたの河原風 かはらぬ色をあすたにもみむ 裏面➡木挽町 舩待中と刻まれている。 |

「隅田邨總鎮守水神宮」道標 碑面には、上から順に「建久年間垂跡」「隅田邨総鎮守」「水神宮」「是より 西二町余」とあり、左端に 「山東庵京山建井書」という署名があ る。裏面には「文政二年春三月」とい う紀年名も確認できる。 山東庵京山とは戯作者三東京伝の弟で ある岩瀬百樹のことである。 |

「吟香岸田翁碑」 岸田吟香の知友が、岸田生前の功績を称えるべく建立した。題字は楊守敬、撰文は三島毅、 書は日下東作が担当している |

「元の木阿弥(けふよりも)の狂歌碑」 元の木阿弥は江戸時代の狂歌師で、 剃髪した頃に詠んだ歌の石碑 (表面)天明はしめの歳卯月十日まり四日 の日年頃の 本意遂て角田河のほとり 水神の森にて かしらおろし侍りてよめる俳諧 木阿弥 けふよりも衣は染つ墨田川 流れわた りに世をわたらはや (右面) 文化三季丙寅歳八月 門人建 |

「永代月次獻饌祈禱資金五拾圓」の碑 明治三十二年(一八九九)七月、「向島花 屋鋪隣入金亭」の女将入山きんが隅田 川神社に祈祷料を奉納した時の記念碑 (正面) 永代月次獻饌祈禱資 向島花屋鋪隣 金五拾圓 明治丗二年七月奉納 |

「永代月次獻饌料資金五拾圓」の碑 かつて隅田村の住人は図子と呼ばれる 地域的な集団を作り日常生活を営んで いたて、隅田川神社の氏子集団も 村内小集団が寄り集まって構成されて いた。その中の「上図子」の人々が献 饌料五十円を寄付した際に作成された碑 (表面) 永代月次獻饌料資 金五拾圓 當村上図子 大正二年七月寄付 |

「御大典記念」の碑 昭和三年十一月十日の昭和天皇の即位併 せて隅田川神社の氏子中で建てられた碑 裏面に「惣代」・「世話人」等の名が刻 まれている。 |

名所江戸百景

隅田川水神の森真崎

絵 師:広 重

出版者→魚栄 出版年月日→安政3

絵本江戸土産 10編 水神の森

真崎の社

著者:松亭金水 解説[他]

出版者:菊屋三郎ほか

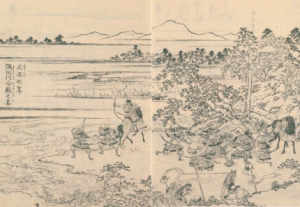

東都名所図会隅田川渡しの図

著者:広重 出版者:佐野喜

隅田川西岸には真崎稲荷、

石浜神明宮、橋しが描かれています。

隅田川東岸には水神、御前栽畑、

丹頂の池、梅若塚、木母寺、墨田堤

が描かれています。

江戸名所図会 7巻. [19]

木母寺 梅若塚 水神宮

若宮八幡[其一](挿絵)

著者:松濤軒斎藤長秋 著[他]

出版者:須原屋茂兵衛[ほか]

出版年月日:天保5-7 [1834-1836]

東都名所 隅田川全図雪中景

絵師:一立斎広重 出版者:蔦屋吉蔵

収載資料名:広重東都名所

(右下に木母寺と書かれています)

・

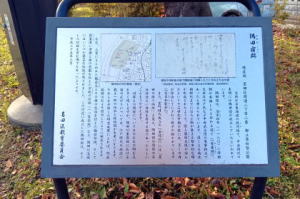

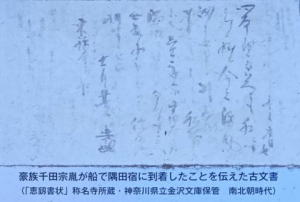

隅 田 宿 跡

平安時代末期より、 古東海道の渡河地

であり旅人が利用する宿として栄えま

したが、江戸時代に姿を消した宿場町

でした。1180年に源頼朝 が布陣した

宿としても伝わっています。

隅 田 宿 跡 現在地 墨田区堤通二丁目二番 都立東白鬚公園 当地は古東海道の渡河地で、平 安時代の末頃には隅田宿が成立してい たといわれています。隅田宿は、治承 四年(一一八〇)に源頼朝が 布陣したと伝わる宿で(『吾 鏡』)、元来は江氏 など中世武士団の軍事拠点であった と考えられています。遅くとも南北 朝時代までには人と物が集まる都市 的な場所が形成されたようで歌人藤 原光俊が詠ん だという一三世紀中期の歌には、多 くの舟が停泊してにぎわう様子が描 かれています(『夫木和歌 抄)』)。また、室町時代 成立の『義経記』には 「墨田の渡り両所」と見え、隅田宿 が対岸の石浜付近と一体性を有する 宿であたらしいこともうかがえます。 対岸との関係については今なお不明 な点を多く残しますが、隅田川東岸 における宿の広がりについては、江 戸時代の地誌に載る一部の伝承と絵 地図が参考になります。それらを分 析した研究成果によれば、所在範囲 はおよそ図示したように想定されま す。なお人買いにさらわれた梅若丸とその母の悲話を 伝えた梅若伝説、そして罪業深い老母と娘の悲劇を伝えた 石枕の伝説(一ツ家伝 説)など、隅田川流域にはいくつか著 名な伝説が残されました。この付近 に成立した隅田宿は、そうした伝説 を育む場でもあったようです。 平成二五年三月 墨田区教育委員会 |

角田河絵図

江戸名所図会 7巻. [17]

著者:松濤軒斎藤長秋 著[他]

出版者:須原屋茂兵衛[ほか]

出版年月日:天保5-7 [1834-1836]

・

都立 東白髭公園・(纏)モニュメント

シンボルタ ワーの纏は、江戸時代の火消

人足組が高 く掲げた「まとい」をイメー

ジしたもので、都民の安全を表すシンボ

ルと して、建造しま した。

住 所 / 東京都墨田区堤通2-2

・

東京都下水道局 隅田ポンプ所

住 所 / 墨田区堤通2丁目18−1

・

墨田区立桜 堤 中 学 校

旧「向島中学校」と旧「鐘淵中学校」

が平成25年4月1日に統合し、新校とし

て開校しました。「東白鬚公園」に隣

接し、区内で最も広い土のグラウンド

を有し、防災や環境に配慮した耐震設

計の優れた施設となっています。

住 所 : 墨田区堤通2丁目19-1

電 話 : 03-3616-5630

・

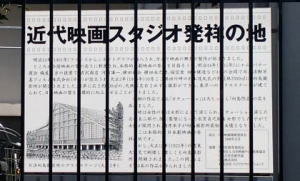

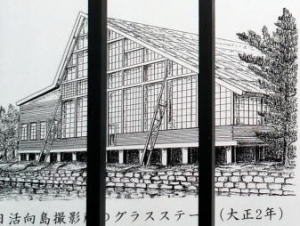

近代映画スタジオ発祥の地

スタジオでは、大正初期のヒット作品

「カチューシャ」をはじめ、760本にも

及ぶ映画が制作され、「向島作品」

として一世を風靡しました。

幻想文学作家・夢野久作

の父である杉山茂丸

氏の別荘だった所だそうです。

住 所 / 堤通2-19-1

近代映画スタジオ発祥の地 明治34年(1901年)フランスからシネマ トグラフが輸入され、日本で映画の 興行や製作が始まりました。ところ が外国映画の質の高さに刺激され、 本格的な劇映画の発展を目指そうと 、明治44年(1911年)にエム・パテー 商会、梅屋庄吉の提案で、吉沢商店 河浦謙一、横田商会 横田永之介 、福宝堂 田畑健造など4社の合同で 日本活動写真フィルム株式会社(日活 )が設立され、大正2年(1913年)10月こ こ隅田川畔の杉山茂丸氏の別荘地75 00֥㎡に、向島撮影所が開設されまし た。川岸に広さ約900㎡の、天候に 左右されずに撮影ができる、東洋一 のグラスステージが建てられて、日 本映画の質を飛躍的に向上させるこ とができました。初期の作品である カチューシャは大ヒットし「向島作 」の名を高めました。当時は女性の 役は女形によって演じられ、カチュ ーシャを演じた立花貞二郎や、後に 督になった衣笠貞之助も女形でした 。やがて女優が採用され、酒井米子 が向島撮影所最初の女優となりまし た。ここは本格的な日本劇映画の発 の地です。しかし大正12年(1923年) の関東大震災で倒壊し、惜しくも向 島撮影所は閉鎖されました。この間 、およそ760本の作品が作られま した。 設立 日本映画建碑委員会 1998年11月 協賛 〇・墨田区教育委員会 〇社団法人 日本映画テレビ技術協会 〇日本大学芸術学部 〇日活株式会社 〇株式会社フジワラプロダクションズ |

・

東白鬚公園南ゲート

住 所 / 墨田区堤通2丁目1

・

(お店・工場関係)

|

・

・

レストラン リ ヨ ン

一瞬フランスのレストランにいる

感覚を覚えます!

住 所 / 墨田区墨田2-2-1

電 話 / 03-3613-0239

営 業 / 11:00~14:30

17:30~22:30

定 休 日/火曜日

墨田区内循環バス時刻表

(すみだ百景 すみまるくん、すみりんちゃん)

Copyright (C) 2011 K. Asasak All Rights Reserved