・

スカイ姫のつぶやき

ギャラリー歌 川 広 重

江戸の定火消しの安藤家に生まれ家督を継ぎ、その後に浮世絵師となった。

幕末に1856年から1858年にかけて発行された『名所江戸百景』を描いた木版画

で大人気の画家となり、ゴッホやモネなどの西洋の画家にも影響を与えた。。

東 海 道 五 十 三 次

(国立国会図書館より)

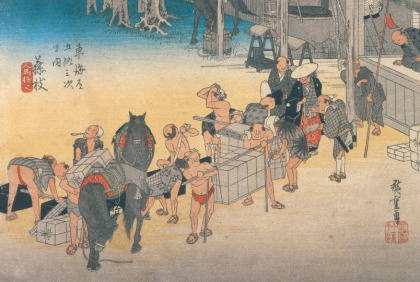

袋井 出茶屋ノ図 (1833-1834) |

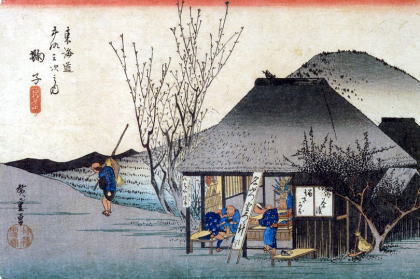

東海道五十三次 丸子 名物茶屋(1833-1834) |

|

| |

||

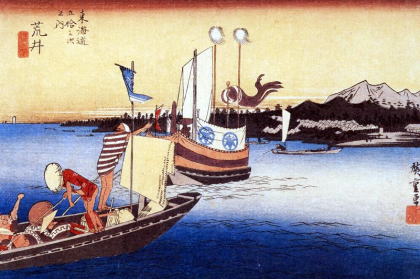

荒井 渡舟ノ図(1833-1834) |

掛川 秋葉山遠望 (1833-1834) |

|

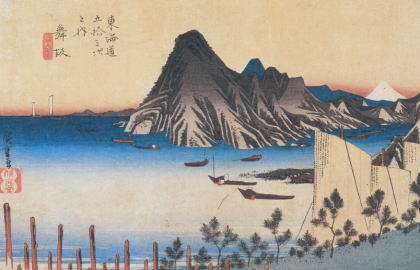

舞坂 今切真景 (1833-1834) |

日坂 佐夜ノ中山 (1833-1834) |

|

府中 安部川 (1833-1834) |

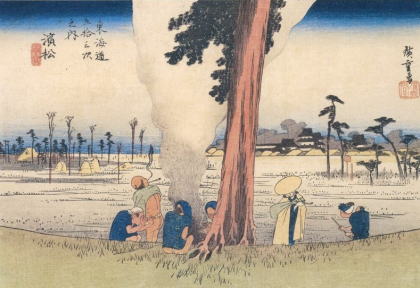

濱松 冬枯ノ図(1833-1834) |

|

江尻 三保遠望 (1833-1834) |

嶋田 大井川駿岸(1833-1834) |

|

| |

||

興津 興津川 (1833-1834) |

見附 天竜川図 (1833-1834) |

|

藤枝 人馬継立(1833-1834) |

由井 薩埵嶺 (1833-1834) |

|

岡部 宇津之山 (1833-1834) |

金谷 大井川遠岸 (1833-1834) |

|

蒲原 夜之雪 (1833-1834) |

小田原 酒匂川 (1833-1834) |

|

| |

||

神奈川 台之景 (1833-1834) |

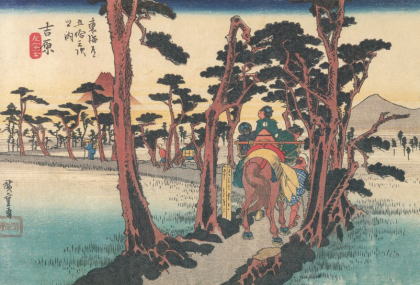

吉原 左富士 (1833-1834) |

秋 葉 神 社

スカイ姫のつぶやき街角北西部ルート9森鴎外住居跡下車

名所江戸百景 請地秋葉の境内 著者→安藤広重 出版者→魚栄 出版年月日→安政 (国会図書館蔵) |

名所江戸百景 請地秋葉の境内 著者→安藤広重 出版者→魚栄 出版年月日→安政4 (国会図書館蔵) |

江戸切絵図 ・隅田川向嶋絵図

Copyright (C) 2011 K Asasaka All Rights Reserved